2025.4.1

健康経営 女性活躍推進 女性の身体の悩み失敗しない女性活躍推進!令和の時代にマッチした制度と多様な働き方とは

女性の活躍推進はさまざまな企業で進められているものの、データでみると女性の管理者登用の数値はまだまだ低く、また非正規雇用の割合も高く、働く女性の約半数と高い状況は続いています。非正規雇用で働く女性の管理者登用は現実的ではないこともあり、正規雇用者が増えることは女性活躍推進の一つの重要な要素になります。この時代に必要な制度や多様な働き方はどのようなものがあるのかデータや事例を交えて解説します。

目次

女性活躍推進について

女性活躍推進法は2016年4月に施行され、2025年の今年は10年の節目の年となります。この女性活躍推進法が制定された背景には2つの要素があげられます。

1つ目に日本の労働力の減少です。

日本の労働力減少は深刻化しており、パーソル総合研究所によると「2023年の労働力市場では189万人の働き手が不足している」と算出しています。

2つ目にSDGの項目の中に「ジェンダー平等を実現しよう」が定められていることです。

ジェンダーに関して、世界経済フォーラムが毎年発表する、社会的・文化的に作り出された性差によって生まれる不平等や格差を表す指標として、「ジェンダー・ギャップ指数」というものがあります。2023年の発表では日本は146か国中125位と低く、女性のリーダーが少ないことが目立っています。

女性のリーダーが増えていくことは、女性の働きやすさに直結していくだけでなく、経済成長の促進や、生産性の向上などにも影響を及ぼすとされています。

では女性の活躍を阻むものにどのようなものがあるのか次の項で解説していきます。

女性活躍推進を阻むものとは?

課題

1.女性は非正規雇用者の割合が高い

令和3年のデータでは1221万人が正規雇用者であり、1413万人が非正規雇用者となり、女性労働者の53.6%と半数以上を占めています。

どの年代においても女性の就業率は上昇していますが、若い年代(25〜34歳)と比べて35歳以上で非正規雇用の割合が上昇する傾向が続いています。この年代ではキャリアを積み管理職や責任のある立場となる世代であるのにも関わらず非正規雇用者が多く女性のキャリアアップに対する研修制度や、妊娠出産を機に管理者のレールから外されてしまう状況なども少なくありません。

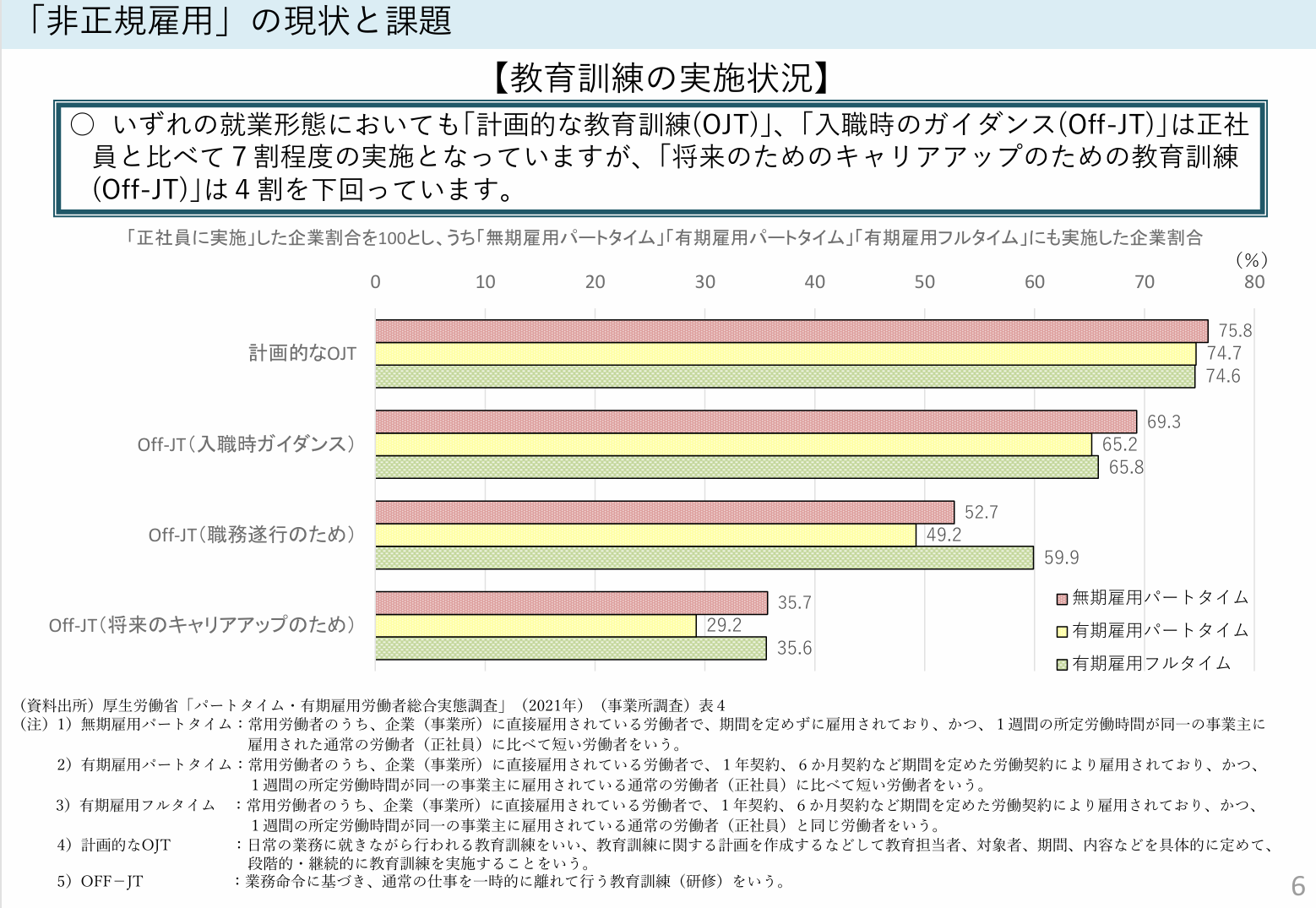

出所:厚生労働省「パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査」より

2.長時間労働が多く女性が働きにくい企業風土

これまで日本企業の多くは長時間労働が常態化しており、女性活躍を推進する際に女性にも長時間労働を求めてしまう可能性が高くなります。そのような背景があるため、女性が自ら家庭や育児などのバランスを取るために労働時間がコントロールしやすい非正規雇用を求めてしまうことにもつながります。

3.出産・育児・介護を担う女性へのサポート体制の不足

5のアンコンシャスバイアスにも言えることではありますが、家事や育児は女性がするものという認識は男性のみならず当事者である女性も同様な考えを持っていることが多いのです。これは夫婦間だけの問題ではなく、社会全体の制度体制が不十分であることが言えます。男性の育児休暇の取得率が高まることにより女性への家事や育児などへの時間が減少することにもつながります。男女ともに、希望に応じて、家事・育児等を担いつつ、仕事やキャリア形成との両立が可能になるようにしていくことが重要となります。

4.女性の昇進意欲が低い

長時間労働を求められてしまうことや、出産や育児、介護の女性の負担が多くサポート体制の不足からも仕事のバランスを取るために非正規雇用を選択する場合もあるため、昇進や高い給与額よりも時間がコントロールしやすいことなどを第一優先にしている割合が高いというデータもあります。女性の管理者のロールモデルが少ないことから教育体制が整えられていないことや、そもそも採用の時点で女性が少ないなどの課題がある場合や、昇進や昇格の機会に男女で差があることなどが昇進への意欲が下がることにつながる場合があります。

5.男性中心型の組織文化や無意識のアンコンシャスバイアス(偏見)

これは無意識の偏見と呼ばれるものなので、無意識を意識することは容易なことではありません。誰にでも持っているものではありますが、女性活躍を推進する上で大きな弊害になっているのも事実です。例えば「育児中の女性は責任の多い仕事は務まらない」「育児中の女性は大変だから負荷の少ない仕事を与えるべき」など配慮とも取れる場合もあるかと思いますが、そうした言葉を投げられた女性の中には、育児中だと仕事を任せてもらえない喪失感などにつながってしまうことなどつながってしまうことなります。アンコンシャスバイアスをテーマに研修を行うことなども重要なことではありますが、最も有効とされることは当事者と対話の時間を多く取ることです。

6.女性の健康課題に対する知識不足

管理者世代の女性はプレ更年期や更年期の時期と重なっている場合が多く、更年期などの意識や対策も重要になりますし、生理関連の身体の不調なども個人差が多く周囲の理解が得られにくいものです。同性であっても症状が異なれば理解しあうのは難しいことかもしれません。このようにどのような症状が起こり、どのような対策や理解が必要なのかを研修などを用いて社員全体のヘルスリテラシーを向上させることは重要な課題解決につながります。

データでみる働く女性の実情

次にアンケート調査をもとに働く女性がどのように考えているのか整理していきます。

[両立できる体制を]

日経xwoman「女性のキャリア意識調査」によると、30代女性では「家事・育児や介護と両立できる」に回答した人は41.1%にも上ります。働く女性がより活躍できる環境を整えることは、「男性と同じような働き方」でも、「出産前と同じような働き方」でもなく『両立できる体制』であることがもっとも重要であるといえます。前述もしていますが活躍を促すためにはアンコンシャスバイアスによる過剰な配慮をすることは、働く女性のモチベーションの低下にもつながる場合もあり、注意が必要です。

[昇進意欲は年々増えてきている]

前項目で女性の昇進意欲が低いことをあげていますが、年々昇進意欲が高まってきているのは事実です。この背景としては女性活躍を推進する企業が増えてきており、働く女性たちが「昇進をめざしてもいいんだ」と思う機会が増えてきたことの表れだと考えられます。こうした変化は女性活躍推進を後押しする大きな流れとなります。

どんな制度があれば女性活躍を後押しできるのか?

[多様な働き方への制度]

リモートワーク

通勤時間がなくなるだけでなく、場所を選ばずに仕事ができることはさまざまな選択肢が増えることにつながります。特に働く女性の中でも家事や子育て、介護といった仕事以外の時間に割く時間が増えることは働きやすさにもつながります。一方でデメリットもあり、社内のコミュニケーションの時間が減ってしまうことや、何か問題があった際に気軽に対応できないことなどもあげられます。狭い環境で仕事をするため運動不足になることなどもデメリットの一つです。

フレックス勤務制度の導入

フレックスタイム制は、1日の労働時間帯を、必ず勤務すべき時間帯(コアタイム)と、その時間帯の中であればいつ出社または退社してもよい時間帯(フレキシブルタイム)とに分け、出社、退社の時刻を労働者の決定に委ねるもので、短時間勤務制度と併用している企業例もあります。

子連れ出勤

気軽に子供を連れて出勤できる環境が整えられている場合は、「お互いさま」の精神があり理解が得られやすいことや、送り迎えの時間に時間が割かれないで済むことなどがメリットとしてあげられます。また預け先を探さなくてもよいなども良さの一つです。もちろんデメリットもあり、近くに子供の存在を感じると仕事に集中できないことや、周りに気を使うことも増えますし、通勤に電車やバスなどを利用する場合はその点に労力がかかることがあります。

カムバック制度

カムバック制度は一度退職した人を再び雇用することができ、これまでの培ってきた知識や経験を再度活かすことのできるものです。対象者や雇用条件は、企業によってさまざまです。一般的には、結婚・育児・介護・学業・キャリアアップを目的に退職した従業員が対象であることがほとんどです。どんな人材か把握できている点や即戦力につながることが多く企業側にもメリットがありますし、従業員も仕事の内容などを把握できている場合は精神的な負担の軽減にもつながっているものといえます。

[制定されている法律]

短時間勤務制度

3歳未満の子供を育てる父母が希望した場合1日の所定労働時間を6時間に短縮できる制度です。

育児時間

1歳未満の子供を育てる母親が1日2回(各最低30分)育児に当てる時間を請求でき、1時間にまとめて取得も可能で、時短制度と併用可能であるため最大勤務時間を3時間減らすことが可能となります。

子の看護休暇

未就学児を養育する場合、年次有給とは別に病気やけがの看護のため年5日まで取得可能です。子供が2人以上であれば年10日となり、繁忙期などでも企業側は拒むことはできないということがあります。

男性育休制度

男性の育休制度も取得率は低いものの少しずつ社会に浸透してきています。男性が育児に参加することにより女性だけの負担は軽減され、育児は2人で行うものという共通した認識がうまれやすく、アンコンシャスバイアスの意識改革の一つにもつながっていきます。

企業の施策事例

【パソナグループ】

創業以来、女性の活躍推進に積極的に力を入れている会社であり、2025年2月時点で女性管理者比率は驚異の「47.8%」です。

どのような制度を取り入れているのかご紹介します。

社内のファミリー保育

本社のすぐ隣接した場所に保育園があり出勤とともに子供を預けることができる

従業員の自律的なキャリア構築を支援

「自分の未来は自分で創る」という人材育成方針を軸に、一人ひとりの才能、能力の違いを後押しする人事制度や研修プログラムを用意している。

従業員の健康増進や働く環境づくりに積極的に取り組む。

キャリアだけでなく、日々の生活・家庭までをサポートする体制が整えられている。

働き方に柔軟性を持たせる

30分単位、最大3時間30分まで勤務時間を短縮し、勤務場所を限定することや、週20時間から勤務可能など育児だけでなく、介護や従業員自身の健康問題、ライフスタイルに対応できる制度を整備している。

女性の人材育成

2021年からは女性幹部候補を育成するプログラムを外部に提供している。

ワンダーウーマン研修

女性幹部層の選抜型育成プログラムを2014年に導入している。

【ポーラ化成工業株式会社】

ポーラグループも2023年の女性管理者比率は47.8%であり、さまざまな取り組みをしています。

女性の両立支援の取り組み

- ◉妊娠中のフレックス勤務

- ◉育児休業期間の延長

- ◉育児状況に合わせて選択できる短時間勤務制度や育児フレックス勤務制度

- ◉職場復帰サポート手当

- ◉育児サービス利用補助

- ◉フレックス勤務制度、コアタイムの短縮

- ◉テレワークの導入 など

バックアップ体制の充実

成長に向けた取り組みとして能力発揮の環境づくり

研修プログラムの充実

まとめ

女性活躍を進める上でさまざまな問題があり、働く女性がどのような制度や働く環境を重要視しているのか、アンケート調査などを参考にご紹介させていただきました。

少しずつ女性の管理者登用が増えている企業もあれば、全く進められていない企業もあるというのが実情です。社会全体で言えば、今のペースでの変化では政府が掲げている数値目標には到達できないとされており社会全体で意識をもって取り組む必要があります。

それぞれの企業で抱えている課題も異なり、アプローチの方法も異なります。まずは、どのような課題があるのかを検討したうえで進めていくことが重要です。従業員の健康課題に関する対策は弊社サービスの中で対応できるものもありますのでぜひお気軽にお問い合わせください。

いますのでぜひお気軽にお問い合わせください。

〈記事執筆〉

熱海 優季

【保有資格・修了】

理学療法士免許

アメリカ理学療法士協会認定「骨盤底の理学療法Level1」修了

【執筆】

『女神筋(骨盤底筋)が目覚める! 「女性のヨガと子宮の整体法で女性の不調と悩みを解決! 」』

『女性の不調と悩みを解決!! 女性のヨガと子宮の整体法』

【取材掲載】

- ◉もっと健康に、もっと美しく 日経ヘルス2015年1月号

- ◉セラピスト 2014年12月号 DEC. vol.76 子宮の機能を高める

「整体」+「セルフケア」 骨盤底筋群と骨盤の総合ケアで婦人科系トラブルを一掃! 監修 - ◉セラピスト2013年12月号 DEC vol.70 「セラピー」+「国家資格」で夢・想いを叶える

- ◉アイセイ薬局2015年冬号 ヨガで快尿

これまで延べ20,000人のリハビリや運動指導に携わり、ウィメンズヘルスの分野では専門家や一般向けの講演件数100件以上、上場企業などでのセミナーも開催。

新人時代に出会った患者様の『生理が始まってから1度も自分の身体が健康だと思えた日がない』という言葉に衝撃を受け、ウィメンズヘルスの領域を専門に学び始める。現在は産前産後の女性や生理関連の不調、更年期など女性特有のライフステージの変化に伴う身体の不調に対して運動指導や施術などを行っている。

また女性向けの健康経営にも携わり、コンテンツの作成や、ヘルスリテラシー向上のために企業で働く従業員向けのウェビナーやイベントなども実施。自身も3児の母。

弊社では、国家資格を保有している理学療法士や作業療法士が運動指導やヘルスリテラシー向上のための研修、オフィスに出張してストレッチや施術を行うサービスなどを行っております。数名の企業から大企業まで、業種問わず、良い評価をいただいております。

おすすめの資料

3分でわかる!

Offi-Stretch®

Offi-Stretch®の特長やサービスの流れ、ご導入いただいたお客様の声、料金プランなどを詳しくご説明する資料をダウンロードしていただけます。

この資料でわかること

- Offi-Stretch®が実現する働きやすい職場環境

- Offi-Stretch®が必要な理由

- Offi-Stretch®が選ばれる理由

- 導入実績・お客様の声

- 料金プラン

- よくある質問