2025.5.3

健康経営 エンゲージメント【メンタルヘルス不調対策】企業内に「運動」を取り入れるメリットと導入事例4選

近年、従業員における「メンタルヘルス不調」がトピックに挙げられるようになってきました。

特に「従業員」を雇う企業として「従業員のメンタルヘルス不調」を予防することは非常に重要となります。

その「メンタルヘルス不調」の予防のための手段として、「運動」が良いと耳にすることがあるかもしれません。

本記事では、企業がメンタルヘルス不調の予防として、企業内に「運動」を取り入れるメリットとその導入事例をご紹介致します。

目次

メンタルヘルス不調とは

そもそもメンタルヘルスとは何か

「メンタルヘルス」とは身体面の健康状態ではなく、心の健康状態を表します。

世界保健機関(WHO)は、メンタルヘルスの定義を、

「すべての個人が自らの可能性を認識し、生命の通常のストレスに対処し、 生産的かつ効果的に働き、コミュニティに貢献することができる健全な状態」としています。

メンタルヘルスを正常に保つことは、人類が健全に働くための前提条件と言っても良いでしょう。

メンタルヘルス不調とは

メンタルヘルスの悪化した状態を、「メンタルヘルス不調」といいます。

「メンタルヘルス不調」になると、生産性が失われ、効率的に働くことが出来なくなってしまいます。

「メンタルヘルス不調」が更に進行することにより、身体、行動、感情、人間関係等にまでも悪影響を及ぼしていきます。

また、「メンタルヘルス不調」は、精神疾患(うつ病・適応障害等)として診断がついているわけではありません。

「うつ病」「適応障害」といった、精神疾患の診断名がつかないため、より発見が難しいという側面もあります。

企業においてメンタルヘルス不調の予防が必要な理由

企業にとって切り離せすことの出来ないメンタルヘルス不調

働く多くの人々にとって、メンタルヘルスと仕事は密接に関係しています。

WHOによる、職場のメンタルヘルス対策ガイドライン(2022)によると、労働可能年齢の成人15%がいずれかの時点で精神疾患を有していると言われております。

労働可能年齢の約6人に1人はメンタルヘルス不調をいずれかの時点で有している事になります。

これは、経営する立場の方にとってはかなり大きな数値と感じるかもしれません。

また、メンタルヘルス不調は、不調を有する当事者以外にも影響を与えます。

パーソル総合研究所が2024年に行った「若手従業員のメンタルヘルス不調についての定量調査」より、メンタルヘルス不調になった部下の対応をした管理職の4〜5割が、業務上や精神面の負担が大きかったと回答している調査結果も報告されております。

部下のメンタルヘルス不調対応の負担感

パーソル総合研究所(2024),若手従業員のメンタルヘルス不調についての定量調査より引用

メンタルヘルス不調は、不調になった当事者はもちろん、第三者の労働生産性にも影響が及ぶことを、企業としては理解する必要があります。

メンタルヘルス不調は従業員の退職率にも影響

メンタルヘルス不調は、従業員の退職率とも関係します。

2024年にパーソル総合研究所が実施した「若手従業員のメンタルヘルス不調についての定量調査」によると、過去3年以内のメンタルヘルス不調経験者のうち、勤務先を退職したのは、25.3%いると報告されております。

その内訳として、20代は35.9%と他年代と比べ非常に多く、退職しやすい傾向にあることが報告されております。

メンタルヘルス不調経験者の退職率

パーソル総合研究所(2024),若手従業員のメンタルヘルス不調についての定量調査より引用

生産世代の20代の社員が退職することは、企業に取って大きな損失となることは間違いありません。

企業としては、このようなメンタルヘルス不調による退職を防ぐ取り組みをすることが求められます。

従業員メンタルヘルス不調の予防には「運動」が効果的

メンタルヘルス不調が、労働者にとって大きな問題となること、さらには退職率にも影響を及ぼすことを説明させて頂きました。

次に、その「メンタルヘルス不調」を予防する取り組みとして、「運動」に着目して解説していきます。

運動が効果的な理由

「メンタルヘルス不調」の予防には「運動」が有効と言われています。

「身体活動」と「うつ症状・うつ発症」との関連を検討したメタアナリシス(Pearce et al,JAMA Psychiatry,2022 ※1)によると、身体活動量の推奨量(週2.5時間の速歩き相当)を満たしている人は、「うつ症状・うつ病」を発症する可能性が25%低いことが示されています。

また、推奨量を満たさなくとも、推奨量の半分だけの実施でも18%低いことがわかりました。

※1 武田典子(2024)「ストレス&ヘルスケア No.253 身体活動・運動とメンタルヘルス」公益財団法人パブリックヘルスリサーチセンター ストレス科学研究所,p3

運動の実施は労働パフォーマンスとも大きく関係する

武田ら(2023)※2は、2016年に1企業の従業員12476人の生活習慣と労働パフォーマンスの関係を分析しました。

その結果、労働パフォーマンスの低下の要因には、男女ともに睡眠の影響が最も強く関係し、次いで運動習慣の欠如が関係していることがわかりました。

運動の実施は、「メンタルヘルス不調」を予防するだけではなく、労働パフォーマンスの低下を防ぐ意味でも大変重要な要素となります。

企業内に「運動」を導入している事例4選

ここまで、「メンタルヘルス不調」や「労働パフォーマンス低下」を防ぐために「運動」が重要な理由を述べてきました。

では、実際に企業内に「運動」や「身体活動」を取り入れている企業を4社紹介します。

株式会社 松阪鉄工所

株式会社松阪鉄工所では、毎週月曜日に昼の休憩時間に外部のインストラクターを招き「健康体操」を実施しています。

もともと血圧や脂質に関して高リスク者が多い状況でしたが、取り組みを行うことで、症状が軽度の段階で医療機関を受診する社員が多くなったようです。

また、必要に応じて産業医の個人面談のサポートも行っています。

専門家のチェックも入れることで、より身体・精神の両面において、疾患予防に大きな効果があるといえるでしょう。

※中小企業の健康経営事例集より引用

ウイングアーク1st株式会社

ウイングアーク1st株式会社では、「ウォーキングアプリを利用した会社ウォーキング大会」「ラジオ体操&5分間ストレッチ」など複数の取り組みを実施しています。

「ラジオ体操&5分間ストレッチ」では、昼休みの時間を利用してオンラインで運動を行っています。

在宅勤務によって直接的なコミュニケーションが薄れる中、運動だけでなく、普段繋がることの出来ない社員との交流が生まれることも大きなメリットとなります。

※「スポーツエールカンパニー2021」認定企業の取り組み事例より引用

株式会社イトーキ

株式会社イトーキでは、働きながら活動量を増やす仕掛けが社内の随所にあります。

「フロアをつなぐ中階段」の設置により、3階分に分かれているオフィス間を、エレベーターではなく階段を使用できるようにしています。

また、個人用のゴミ箱は設置せず、各フロアに設置された「ゴミステーション」を使用しています。

ゴミを捨てる行動自体が身体活動となることで、「日常の中に身体活動を習慣化する」とても良い例だと思います。

※東京都スポーツ推進企業交流サイトより引用

公益財団法人 明治安田厚生事業団

公益財団法人 明治安田厚生事業団では、企業内での運動に関していくつかの取り組みを行っております。

1) トレーニングやウォーキングをしながらのミーティング

座りすぎ防止や、気分転換にもなるミーティングのスタイルとして、トレーニングやウォーキング、スタンディング、ストレッチをしながらのミーティングを実施しているようです。

身体を動かしながらの業務は、「アイデアの増加」や「コミュニケーションの促進」にもなり、非常に良いスタイルだと思います。

2) 1時間ごとにさいころをふって運動を実施

1時間ごとにさいころをふって、出た目で指示されたお題に沿って運動を実施します。例えば、「スクワット30回」「エア縄跳び80回」などの項目があるようです。

運動をゲーム形式にすることで、「運動機会の増加」だけでなく「従業員同士の繋がり増加」などのコミュニケーションの面にも良い効果があると思われます。

※東京都スポーツ推進企業交流サイトより引用

まとめ

「メンタルヘルス不調」の予防に「運動」が効果的な理由、そして社内に「運動」を導入している企業を紹介させて頂きました。

従業員の「メンタルヘルス不調」は発生する前に予防することが重要で、予防の結果として、従業員の退職率の減少、労働パフォーマンスの向上などの効果も期待できます。

テレワーク等により従業員の働き方が変化し、社内の空きスペース等が増える中で、紹介させていただいたような「社内フィットネス」等を導入するのは非常に有効だといえます。

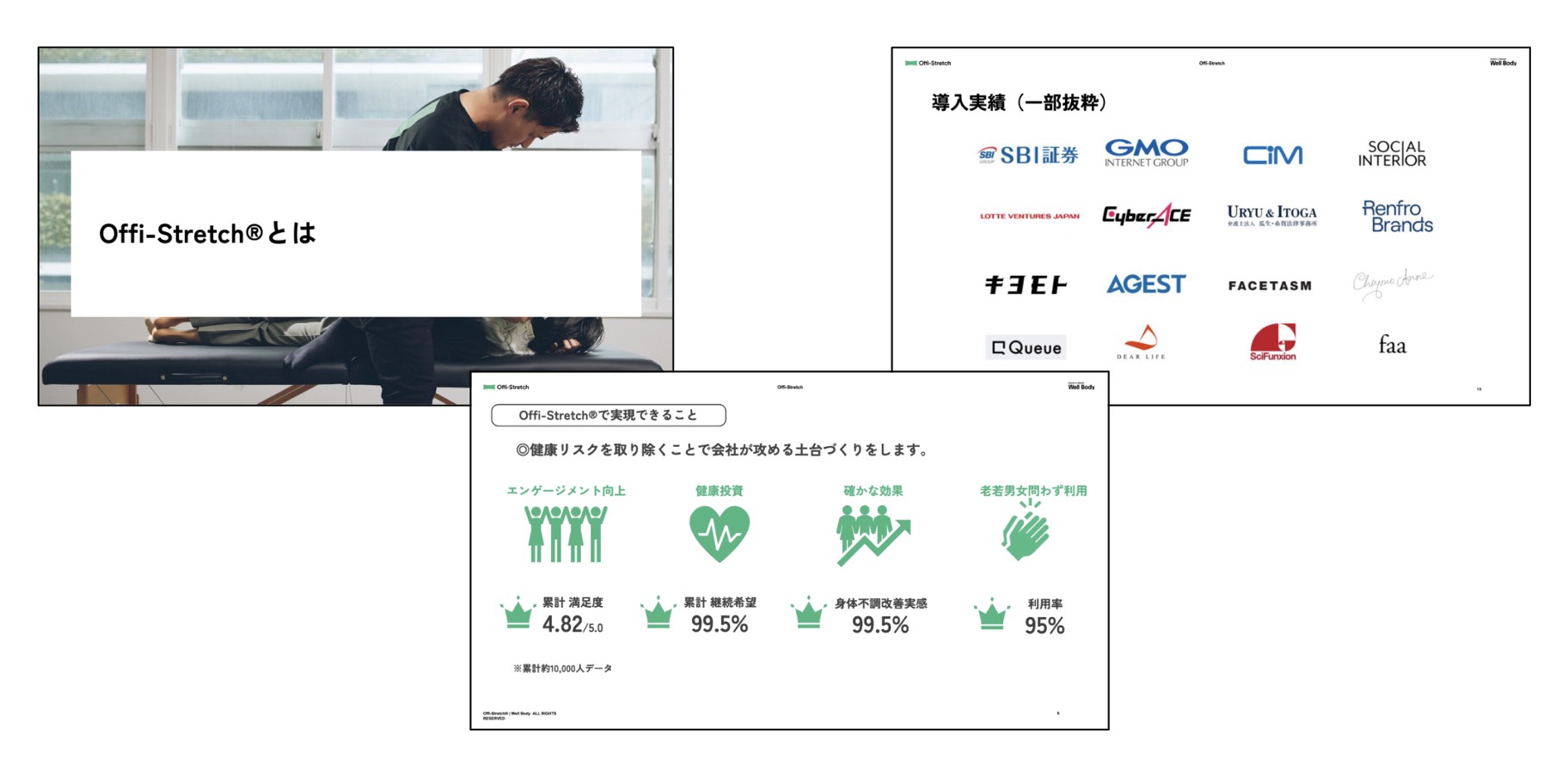

弊社では、企業内に出張し、社員様の身体状況をチェックした上でストレッチを提供し、身体的不調を改善するサービスを提供させて頂いております。

まずは、自社の職場環境のチェックやニーズのチェックも含め、無料相談を受け付けておりますので、お気軽にお問合せくださいませ。

〈記事執筆〉

吉田 亮太郎

【保有資格・修了】

理学療法士

NSCA-CSCS(認定ストレングス&コンディショニングスペシャリスト)

外来整形外科にて数多くのリハビリや運動指導に携わる。

またトレーナーとして、一般層から高校野球選手まで、幅広い層へのトレーニングやコンディショニングの提供を行なっている。

おすすめの資料

3分でわかる!

Offi-Stretch®

Offi-Stretch®の特長やサービスの流れ、ご導入いただいたお客様の声、料金プランなどを詳しくご説明する資料をダウンロードしていただけます。

この資料でわかること

- Offi-Stretch®が実現する働きやすい職場環境

- Offi-Stretch®が必要な理由

- Offi-Stretch®が選ばれる理由

- 導入実績・お客様の声

- 料金プラン

- よくある質問