2025.8.6

健康経営 女性活躍推進 女性の身体の悩み【女性活躍推進】産後女性の職場復帰を支えるために必要な視点とは?理学療法士が解説

産後の職場復帰を「自己責任」にしないことがとても重要な課題になります。女性にとって、妊娠・出産を経た女性の体は、見た目以上に大きく変化しています。産後の職場復帰支援は「制度」や「感情論」に偏ってしまうことが多く、実際に身体の回復や機能の再建に焦点が当てられることはあまりありません。このコラムでは、理学療法士の視点から、復帰支援のために新たに必要な観点を人事・経営層に向けて解説します。身体の回復プロセスを正しく理解することや制度のあり方などを整理していきます。

出産後の女性の離職率と復職実態のギャップから見える課題

【出産後、離職する女性の割合は依然として高い】

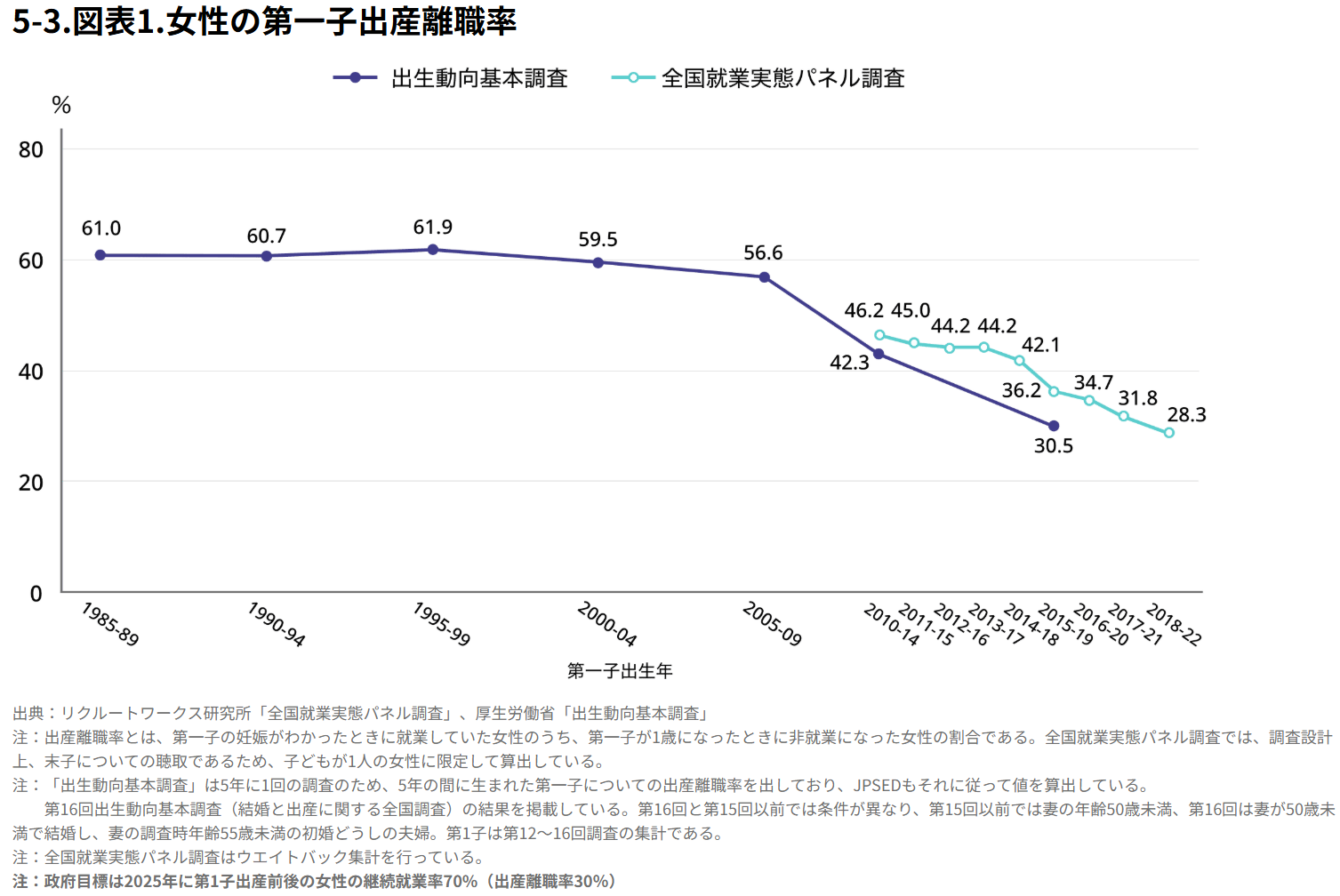

リクルートワークス研究所「全国就業実態パネル調査(JPSED)」によると、2023年時点で第一子出産後1年以内に28.3%の女性が離職しているというデータを公表しました。これは1980~2000年代初期は約60%との離職率がありましたが大幅に減少しているものの、依然として約3人に1人は職場を離れていることになります。特に問題なのは非正規雇用では2023年でも約50%が離職しており、雇用形態によって大きな差があることも見過ごせません。

【復職意思がある人の約7割は実際に復職している】

一方で、復職意思を持つ女性のうち、約7割以上は実際に復職しており、さらにそのうちの84〜93%は「継続就業」しているというデータもあります。上記のリクルートワークス研究所の調査結果は、全体の母集団(産休・育休を取れなかった人や、制度を活用できなかったなどの人も含む)を対象にしています。つまり「そもそも復職できない/選ばない人」が存在していることになります。また復職意志があっても残りの3割の人は復職することができてないという事実もあります。この背景には、保育園の問題や配偶者のサポート体制、職場の柔軟性の欠如といった社会的・構造的な要因がまだ存在しています。ただ、復職意志がある人の継続就業率は比較的高い数値を示していることはポジティブなデータであり、多くの企業が女性の働きやすい環境を整えていることがわかります。ただここで働く女性の支援として不足していることがあり、それが産後の体調不良や慢性的な不調など、健康面での課題も深く関わっています。

【データから見えてくる本質的な課題】

- ◉雇用形態の違いによるサポート格差

- ◉復職はできても継続的に働き続けられる環境が整っていない

- ◉職場復帰後の支援体制の弱さ(子育て支援、柔軟な働き方)

- ◉産後の身体的・精神的な見えない負担

出産後の体調不良(疲れや集中力の低下など)は、仕事のパフォーマンス低下や離職の理由として認識されています。

参考文献

労働者健康安全機構・栃木調査では約18%が出産後「体力低下で業務に支障」と回答し、約15.7%が「集中力やパフォーマンスが落ちた」と感じていること、約18.5%が「睡眠時間6時間未満」であり、29.8%が「夜中の覚醒3回以上」などの睡眠の質が低下しているという実態を明らかにしています。

産後女性が抱える体の不調(腰痛や骨盤帯痛、姿勢不良や、睡眠の質の低下、メンタルなど)は専門家のアセスメントと介入がなければ見過ごされがちです。

身体的・精神的負担の科学的知見

【産後の体で起きていることーーー回復にはどれくらいかかる?】

出産は体にとって大きな外傷とも言われる程のダメージで、子宮や骨盤周囲の筋群、靭帯、軟部組織は損傷を受けており、「6~8週は産褥期」とされている一方で、骨盤内の内臓や排泄のコントロールなどの役割を担っている骨盤底筋や腹筋群、姿勢の回復には半年以上を要する場合もあります。実際にオーストラリアの調査でも産後6か月経っても約3割の女性が「身体が完全には回復していないと感じる」との報告もあります(Thomson et al., 2015)

出産方法(経腟分娩/帝王切開)や妊娠中の体重増加、分娩に要した時間など、さまざまな理由で個々の身体の実情は異なり、画一的な「産後〇か月で復帰」の制度が障壁となっている場合もあります。

【睡眠不足、ホルモン変化・慢性的な痛みの影響】

産後はホルモン環境が急激に変化します。特に女性ホルモンであるエストロゲンとプロゲステロンの急降下は情緒不安定や抑うつ・不眠などの引き金になり、睡眠の質の低下や全身の疲労感、免疫力の低下を招きます。また授乳姿勢や育児動作によって身体的な慢性痛を抱える女性も多く、厚生労働省の調査でも「身体の痛み・不調がある」と答えた産後女性は約4割以上にのぼります。慢性的な不調があることで「やる気がない人」「人と関わるのがつらい」などの身体的負担がメンタル面にも波及する悪循環も指摘されています。

【理学療法士から見た「仕事復帰に必要な身体的支援」】

復職に向けた支援というと「保育園確保」や「職場との調整」が主に語られますが、身体的な「準備」も不可欠です。理学療法士の立場からみると以下のような機能が低下しているケースがみられます。

- ◉姿勢を保持するための筋力の低下や、感覚の低下

- ◉尿もれや骨盤の不安定感(骨盤底筋群の機能低下)

- ◉抱っこ姿勢や授乳姿勢などを含む日常の生活動作の問題

- ◉腱鞘炎などの身体の痛み

これらを適切に評価し、サポートすることで段階的に回復を促すことにつながります。

【見落とされがちな感情の不安定さとセルフケアの限界】

ホルモンバランスや睡眠不足に加えて「母親としてちゃんとしなげれば」「迷惑をかけないようにしなくては」などの社会的プレッシャーが産後女性に強いストレスを与えていることもあります。その結果感情の浮き沈みや自己否定感なども強くなり、メンタルヘルス不調のサインに気が付けないあるいは相談できないケースがでてきます。自分で行うセルフケアも大切ではありますが、こうした状況下にいる場合があるということを周囲も理解しておくことも必要ですし、専門家の複合的なサポート体制がより求められます。

制度と職場環境の課題

【制度はあるが活用されない場合ーー育休・時短制度の実態】

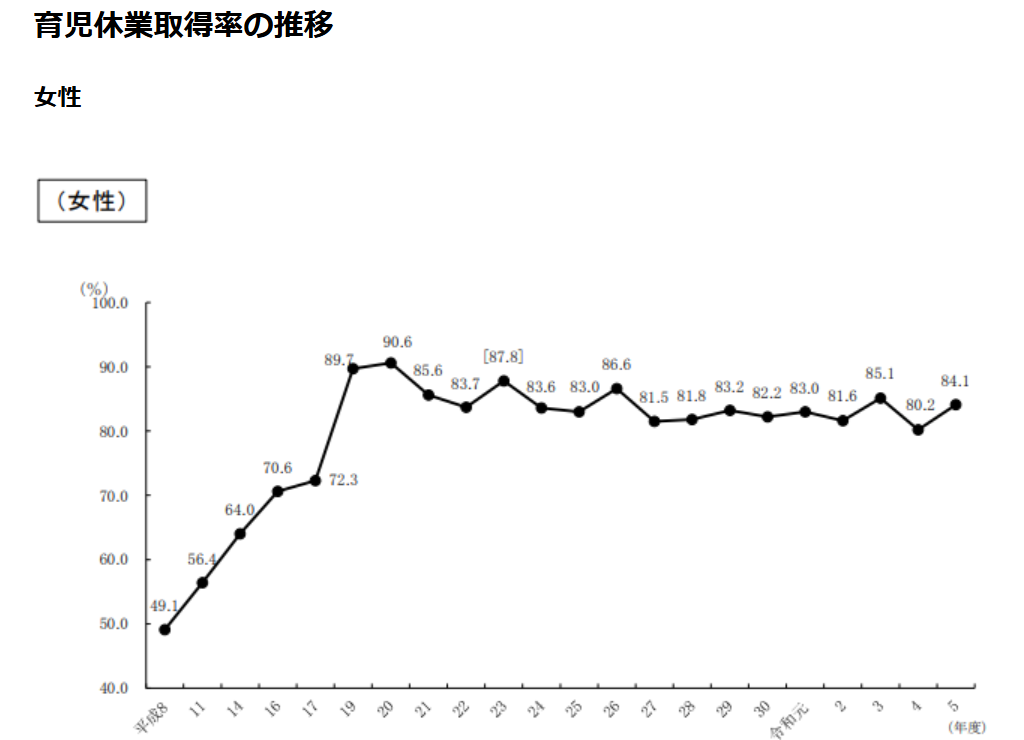

多くの企業で制度自体は整備されているものの、「職場に迷惑をかける」「評価が下がる」「業務量そのものは大きく変わらないのにも関わらず時短制度を利用することで賃金が下がってしまう」といったことの理由などもあげられます。実際の女性の育児休業取得率(2021年10月~2022年9月出産対象)に関しては84.1%が育児休業を取得し、有期契約労働者でも75.7%が取得しています。また短時間労働勤務制度を導入している企業は2023年度の調査では61%であり、所定外労働制限は55.4%、始業・終業時刻の変更制度は36.8%など、多くの制度が整備されていると見えるものの、導入率は開きあります。

【周囲の理解とサポート体制の不足】

管理職や同僚の理解が乏しい場合は、産後復帰者は特別扱いや甘えと受け取られることもあり、産後の体調不良や通院などを「自己管理の問題」として処理される場合もあるとされています。職場において「子供ができても頑張るのが当然」「育児も仕事も両立して当たり前」という無意識のアンコンシャスバイアスもあり、こうした固定概念は根強く存在しており、女性にとって支援を求めにくい状況にさせていることもあります。

内閣府の調査でも、「出産・育児を機に退職したが、本当は働き続けたかった」と答える割合も多く、その理由には「勤務時間・働き方に柔軟性がない」「子供の急病時に休みにくい」「配偶者や職場の理解が得られない」などが挙げられています。

産後女性が何に困っているのか、どんな状態にあるのかを正しく理解してもらうために「ヘルスリテラシーの向上」は組織として不可欠であり医療職や専門職の視点を取り入れて、身体的・精神的負担へのリアルな理解を社内に促すことが、サポート体制の本質的な強化につながります。

ダイバーシティとSDGsの視点で

【持続可能な職場環境の実現へ】

産後の女性が安心して職場に復帰し、能力を十分に発揮できる環境を整えることは単なる「育児支援」や「福利厚生」の一環ではなく、企業にとって本質的な経営課題であり未来志向の人材戦略ともなり得ます。ダイバーシティの推進とは、単に女性を雇用するこということではなく女性の「ライフステージの変化に合わせた支援」を組織全体で、誰もが自分らしく働ける環境をつくることにあります。その中で、産後という一見ライフステージでいう一時的な支援とも思われがちですが、産後の不調やごまかしながら付き合ってきた不調はその後更年期の時期などや老年期などの時期にも影響を及ぼすとされています。そのため、この時期の体調不良やケアの必要性は大きく、当然に理解され対応されるべきことです。

【ジェンダー平等は企業の成長戦略】

国連が掲げるSDGsの中には、目標5「ジェンダー平等を実現しよう」や目標8「働きがいも経済成長も」など、女性の終業継続や働き方の多様性と深く関わるテーマが明記されています。この産後女性の就労支援はまさに、国際的な課題と直結しています。

多様な価値観・働き方を受け入れる組織はイノベーションを生み出しやすく、離職率も低下する傾向があることが報告されています。産後女性の活躍を支援することは、企業の成長戦略としての重要な課題であることがわかります。

【SDGsと経営】

SDGsの視点を経営に取り入れることは、企業価値そのものの向上に直結すると言われています。社員が健康に長く働ける環境は人材の定着と生産性を高め、企業としての競争力を支える基盤となります。産後女性の支援の取り組みはSDGsの目標3である「すべての人に健康を」、目標5「ジェンダー平等を実現しよう」、目標8「働きがいも経済成長も」などと重なり、統合的な価値創出につながります。

まとめ

今回理学療法士の視点で、産後女性の職場復帰や離職率について解説しました。産後女性の職場復帰となると社会的な制度や構造の問題に目が行きがちですが、実は健康に関する課題も多くみられており、見落とされがちです。例えば産後の骨粗鬆症も珍しくありませんが、この影響により背骨を圧迫骨折することもあり、治療を経て復帰したものの腰部の痛みや不安などを抱え就業継続が難しい場合もあります。このように個々でも身体に抱える問題は異なり、さらにはそれがのちのち更年期などの症状にも影響を及ぼすこともあります。こうした背景もあることから、これから企業に求められることは、産後の身体的・精神的変化を正しく理解しそれに応じた働き方の再設計や職場文化、そして健康支援を行うことで女性がなく活躍し続けられる環境を実現できます。弊社では従業員が健康で長く働き続けられるための土台作りを提供しています。国家資格を保有している理学療法士や作業療法士が運動指導やヘルスリテラシー向上のための研修、オフィスに出張してストレッチや施術を行うサービスなどを行っております。数名の企業から大企業まで、業種問わず、良い評価をいただいております。お気軽にお問い合わせください。

〈記事執筆〉

熱海 優季

【保有資格・修了】

理学療法士免許

アメリカ理学療法士協会認定「骨盤底の理学療法Level1」修了

【執筆】

『女神筋(骨盤底筋)が目覚める! 「女性のヨガと子宮の整体法で女性の不調と悩みを解決! 」』

『女性の不調と悩みを解決!! 女性のヨガと子宮の整体法』

【取材掲載】

- ◉もっと健康に、もっと美しく 日経ヘルス2015年1月号

- ◉セラピスト 2014年12月号 DEC. vol.76 子宮の機能を高める

「整体」+「セルフケア」 骨盤底筋群と骨盤の総合ケアで婦人科系トラブルを一掃! 監修 - ◉セラピスト2013年12月号 DEC vol.70 「セラピー」+「国家資格」で夢・想いを叶える

- ◉アイセイ薬局2015年冬号 ヨガで快尿

これまで延べ20,000人のリハビリや運動指導に携わり、ウィメンズヘルスの分野では専門家や一般向けの講演件数100件以上、上場企業などでのセミナーも開催。

新人時代に出会った患者様の『生理が始まってから1度も自分の身体が健康だと思えた日がない』という言葉に衝撃を受け、ウィメンズヘルスの領域を専門に学び始める。現在は産前産後の女性や生理関連の不調、更年期など女性特有のライフステージの変化に伴う身体の不調に対して運動指導や施術などを行っている。

また女性向けの健康経営にも携わり、コンテンツの作成や、ヘルスリテラシー向上のために企業で働く従業員向けのウェビナーやイベントなども実施。自身も3児の母。

弊社では、国家資格を保有している理学療法士や作業療法士が運動指導やヘルスリテラシー向上のための研修、オフィスに出張してストレッチや施術を行うサービスなどを行っております。数名の企業から大企業まで、業種問わず、良い評価をいただいております。

おすすめの資料

3分でわかる!

Offi-Stretch®

Offi-Stretch®の特長やサービスの流れ、ご導入いただいたお客様の声、料金プランなどを詳しくご説明する資料をダウンロードしていただけます。

この資料でわかること

- Offi-Stretch®が実現する働きやすい職場環境

- Offi-Stretch®が必要な理由

- Offi-Stretch®が選ばれる理由

- 導入実績・お客様の声

- 料金プラン

- よくある質問