2025.10.8

健康経営 女性活躍推進 女性の身体の悩み【理学療法士が解説】「プレ更年期」って知ってる?30代後半~40代女性の体と心の変化に備えるケア

30代後半から40代にかけて、「なんとなく疲れやすい」「気分が不安定」「集中力が続かない」などの不調を感じる女性が一定数います。

そのような不調を感じる方は、「プレ更年期」かもしれません。

最近認知され始めている「プレ更年期」ですが、プレ更年期という言葉だけが一人歩きして実際にはどういったものか知らない人も多いと思います。この記事では理学療法士が「プレ更年期」についての解説や、オフィスではどのような環境を整える必要があるのかなどを解説していきます。

プレ更年期とは?更年期との違い

【更年期の定義とホルモン変化】

更年期の定義

更年期は、女性のライフサイクルとして必ずやってくる時期を指しています。この更年期にあたる期間の定義は、女性が閉経を迎える前後約10年間(一般的には45〜55歳頃)の期間です。日本人女性の平均閉経年齢は約50歳くらいとされており、月経が1年以上止まっていることを確認してから、1年前を振り返って閉経と判断します。特に症状が重く日常生活に支障をきたすような場合は「更年期障害」といい、日常生活に影響を及ぼします。

ホルモンの変化が起こるこの時期を更年期としていますが、更年期障害については、女性ホルモンの変動と併せて、社会的な環境や背景なども大きく影響しています。

ホルモン変化

この時期は、卵巣機能の低下により女性ホルモンの分泌が急激に減少、乱高下するために心身にさまざまな変化が起こります。

加齢により卵巣の機能が低下し、女性ホルモンであるエストロゲンの分泌ができなくなるために更年期の症状が起こるとされています。エストロゲンの役割として、自律神経の安定や骨や血管の保護、肌や粘膜の潤い、感情の安定や睡眠の質の維持などがあげられるため分泌量が減るということはこれらの機能が低下する可能性があるということになります。

【プレ更年期の年齢層と特徴】

プレ更年期と更年期の違い

更年期は45〜55歳(平均閉経年齢が50歳くらいのため)であることに対し、プレ更年期は30代後半〜40代前半の時期を指します。更年期では急激にホルモンが減少し不安定になりますが、プレ更年期の場合は、ホルモンの分泌が周期的に乱れ始めるのが特徴とされています。周期が乱れ始めるものの月経は続いている状態です。更年期の時期には、月経が不規則になり、最終的に停止します。

日本人女性の平均閉経年齢が約50歳であることから、閉経の5〜10年前に起こるホルモン変化の始まりがプレ更年期に該当します。月経周期が乱れ始めることやPMSの症状が強くなる、疲れやすくなるなどの変化が現れます。

以下がホルモンよる体の変化になります。

- 1.ホルモンの揺らぎ

- ◉エストロゲンとプロゲステロンの分泌が不安定に乱高下し始める

- ◉月経周期が短くなったり長くなったりする

- ◉排卵が不規則になり、PMSの症状が強く出現することもある

- 2.身体的な変化

- ◉疲れやすさ、冷え、肩こり、頭痛、動機などが増える

- ◉睡眠の質が低下し、朝の目覚めが悪くなる

- ◉皮膚や粘膜の乾燥、代謝の変化による体系の変化

- 3.心理的な変化

- ◉イライラ、不安感、気分の落ち込み、集中力の低下

- ◉「自分らしさが揺らぐ」ような感覚を持つ場合も

- ◉仕事や家庭での役割が重なる時期でもあり、ストレスが複合的に現れやすい

- 4.社会的、職場的な影響

- ◉キャリアの中堅期にあたり、責任や期待が高まる時期

- ◉不調を「年齢のせい」「気のせい」として我慢しがち

- ◉周囲に相談しづらく、孤立感を与えるケースも

この時期に自分の体の変化に気づき。セルフケアや生活習慣を見直すことで更年期本番の症状を軽減できる可能性があります。

【なぜ「プレ更年期」が注目されているのか】

- 1.共働き世代の増加とキャリアの中堅期の重なり

- ◉プレ更年期に該当する30代後半〜40代は仕事も家庭でも責任が増す時期とされる

- ◉共働き世代が主流となり、女性もフルタイムで働くケースが多く、不調が仕事に直結しやすい

- ◉管理職やリーダー職に就く女性も増え、パフォーマンス低下が組織全体に影響する可能性がある

- 2.なんとなくの不調が見逃されやすい世代

- ◉プレ更年期は医学的な明確な診断がつきにくく、「年齢のせい」「忙しさのせい」として放置されやすい

- ◉ホルモンの揺らぎは始まっており、自律神経や感情面にも影響が出やすい

- 3.企業の健康経営・女性活躍推進との接点

- ◉健康経営が注目される中で、女性特有のライフステージの支援が課題として挙げられている

- ◉プレ更年期世代は、離職、休職、キャリア停滞のリスクが高まる層でもある

- ◉企業がこの層を支援することは、人的資本の維持に繋がる

- 4.フェムテックや社会的関心の高まり

- ◉月経、妊活、更年期など、女性の健康課題を可視化する動きが加速している

- ◉プレ更年期はその中でも「見えにくいが重要」な領域としてフェムテック企業や医療の現場の間でも注目されている

【プレ更年期セルフチェック】

※医療的な診断ではなく心身の変化に気づくためのセルフチェックです

- 身体の変化

- ✔︎ 月経周期が不安定になってきた(早まる・遅れる)

- ✔︎ 疲れやすく、回復に時間がかかる

- ✔︎ 肩こり・頭痛・腰痛が慢性化している

- ✔︎ 冷えやのぼせを感じることが増えた

- ✔︎ 睡眠の質が悪く、朝すっきり起きられない

- 心理・感情の変化

- ✔︎ イライラしやすくなった

- ✔︎ 気分が落ち込みやすく、やる気が出ない

- ✔︎ 集中力が続かない、仕事のミスが増えた

- ✔︎ 不安感や孤独感を感じることがある

- ✔︎ 以前より感情の波が激しくなったと感じる

- 生活・職場での影響

- ✔︎ 仕事のパフォーマンスが下がったと感じる

- ✔︎ 人間関係で摩擦が起きやすくなった

- ✔︎ 体調不良で休みたいが、言い出しづらい

- ✔︎ 以前より「自分らしさ」が揺らいでいる気がする

- ✔︎ 不調を「年齢のせい」として我慢している

5~9項目でプレ更年期の症状が少しずつ生じている可能性もありますが、あくまで診断ではなく、自分自身との対話のきっかけにご利用ください。

プレ更年期に起こる身体/心理的変化

【月経周期の乱れとホルモンの揺らぎ】

- ◉更年期では、卵巣機能の低下によりエストロゲンとプロゲステロンの分泌が不安定になる

- ◉厚生労働省の調査によると40代女性の約63.4%が月経の周期や量に変化を感じていると回答

- ◉月経周期の乱れは、排卵の不規則化や無排卵周期の増加によって起こり、PMSの悪化や月経痛の変化にもつながる

【睡眠障害・疲労感・冷えなどの身体症状】

- ◉更年期世代の調査では、「疲れやすさ」「冷え」「睡眠の質の低下」が上位の自覚症状として報告されており、プレ更年期の世代においてもこれらの症状が少しずつ出始める場合がある

- ◉上記と同調査で更年期指数(SMI)では37.1%が「食事・運動に注意が必要」レベルの不調を抱えているとされ、日常生活への支障も確認されている

- ◉自律神経の乱れが背景にあり、ほてりや動悸などとともに睡眠障害や慢性疲労が現れやすくなる

「更年期症状・障害に関する意識調査」 基本集計結果 (2022 年7月 26 日)

【イライラ・不安感・集中力低下などの心理的変化】

- ◉厚生労働省の意識調査では、「気分の落ち込み」「意欲低下」「イライラ」「不眠」などの精神症状が更年期症状として広く認識されており、同様の症状がプレ更年期世代においても現れやすくなる。

- ◉プレ更年期では、ホルモンの揺らぎに加え、仕事・家庭・育児などにより心理的負荷が高まりやすい時期とも言われている

【不調が出やすい生活習慣とその背景】

- 1.睡眠不足、睡眠の質の低下

- ◉厚生労働省「健康づくりのための睡眠指針」によると、30~40代女性の約40%が睡眠に満足していないと回答

- ◉プレ更年期ではホルモンの揺らぎにより、入眠困難・中途覚醒・早朝覚醒などが起こりやすく、睡眠の質が低下

- ◉睡眠不足は自律神経の乱れや免疫低下、情緒不安定につながり、日中の疲労感や集中力低下を引き起こす

- 2.運動不足と長時間の座位

- ◉厚生労働省の「国民健康・栄養調査」によると、40代女性の約60%が「運動習慣なし」と回答

- ◉オフィスワーク中心の生活では、長治かの座位による血流低下/筋力低下/骨盤周囲の不安定性が起こりやすく腰痛や冷えの原因にも

- ◉運動不足はエストロゲン低下による骨密度減少や代謝低下にも影響を与えるとされる

- 3.食生活の乱れと影響不足

- ◉朝食欠食、コンビニ食、糖質過多になりやすい傾向

- ◉特にプレ更年期では、鉄・カルシウム・ビタミンD・マグネシウムなどの不足が疲労感・情緒不安定性・骨粗鬆症のリスクに関わるとされている

- ◉日本女性の鉄欠乏性貧血の有病率は20~30代で約15%、40代で約10%と報告されている

職場での影響と見過ごされがちなサイン

【パフォーマンス低下と「自己責任」意識】

- ◉パーソル総合研究所の調査では、更年期層状が強い女性の約4割が「仕事に支障がある」と回答

- ◉プレ更年期では「なんとなく不調」が続くため、慢性的な疲労や周囲力の低下が業務効率に影響を与える

- ◉「なんとなく不調」は自己責任の問題とされることが多く、「本人も年齢のせい」であったり「気のせい」として放置する傾向

【感情の揺らぎによる人間関係の摩擦】

- ◉イライラや落ち込みが周囲から「気分屋」「わがまま」と誤解されることもある

- ◉本人も「自分が弱いだけ」と思い込み、相談やケアを避けてしまうことも多い

- ◉自分でも理由がわからない感情の波に戸惑い、自己肯定感が下がるケースも

【見過ごされがちなサイン】

- 疲れているだけと思い込む

- 睡眠不足と仕事の忙しさと混同し、ホルモン変化による不調と気づかないことは多いため、一度疲労の蓄積を感じた際には立ち止まって下記の部分の確認しながらトータル的に自分の体の変化を確認する

- 月経の変化を軽視する

- 月経に関しても疲労感やストレスなどで変化することも多いものではありますが、月経周期の乱れや経血量の変化を「一時的なもの」として見過ごしてしまう例はあるため、周期に合わせた体調の観察をすることで変化をとらえやすくなる

- 体の不調が慢性化している

- 肩こり、頭痛、腰痛などが慢性化していても「いつものこと」として放置してしまう例も多くあります。

理学療法士がおすすめするセルフケアとエクササイズ

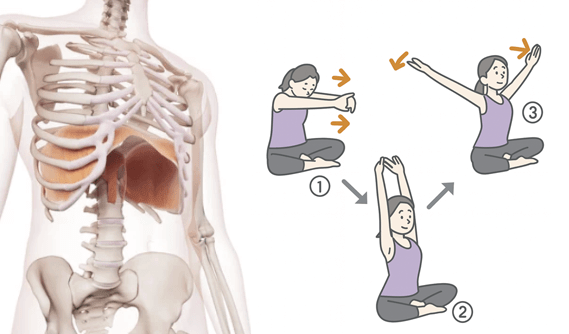

【自律神経を整える呼吸とストレッチ】

この筋肉は横隔膜といって呼吸運動の70%の働きを担っている筋肉です。この筋肉が働くと上下に動く筋肉なのですが、大きく息を吸って吐くことを繰り返して、呼吸を深くしていくことで活動しやすくなっていきます。浅い呼吸では横隔膜はあまり働かず、日頃から大きく息を吸って吐くことを取り入れていくだけでも自律神経が整いやすくなってきます。

ストレッチの例

①〜③の流れのように背中を丸めたり伸ばしたり、ストレッチを入れながら深呼吸を繰り返すことはとても効果的です。

【骨盤周囲の安定性を高めるエクササイズ】

更年期になると、ホルモンバランスによって筋肉の質が低下し始める時期であり、特に骨盤周囲の安定性を保つことは、身体的・心理的・社会的な健康の土台となります。

- ◉30代後半〜40代以降は、加齢とともに筋出力や反応速度、姿勢保持能力が低下すると言われています。

- ◉女性ホルモンえあるエストロゲン低下により筋肉の合成能力や回復力も低下しやすくなります。

- ◉特に骨盤周囲は姿勢・排泄・内臓支持などに関与する重要な部位です。

上記のことから、姿勢保持と腰痛、骨盤帯痛の予防のためには、骨盤帯周囲の筋力や関節の適切な可動域が必要になります。骨盤周囲の機能を担っている部位のため、体の土台ともなり得る骨盤帯を安定させることは重要です。

イラストのように呼吸は止めずにお尻と体幹の筋肉を使うことで骨盤はより安定しやすく、ここで深呼吸も取り入れながら行うことでよりインナーマッスルの活動性も高まっていきます。

【睡眠の質を高める生活リズムの整え方】

- 1.起床時間を固定し、朝日を浴びること

- ◉体内時計は朝の光によってリセットされる

- ◉起床後すぐに窓を開けて自然光を浴びることで、メラトニンの分泌が止まり、セロトニンが活性化

- ◉これが夜の自然な眠気につながる

- 2.就寝時間のばらつきを極力減らす

- ◉平日と休日で就寝時間・起床時間が2時間以上ずれると体内時計が時差ボケ状態になる

- ◉毎日同じ時間に寝ることで、深いノンレム睡眠が得られやすくなり、回復力が高まる

- 3.就寝前のルーティンを整える

- ◉入浴(38~40℃で20分)→ストレッチ→読書や呼吸法など、毎晩同じ流れを作ることで脳が眠る準備を始める

- ◉スマホやPCのブルーライトはメラトニン分泌を抑制するため、就寝1時間前には画像を見ない習慣をつくる

- 4.食事・カフェイン・アルコールのタイミング調査

- ◉夕食は就寝3時間前までに決済すませることすませることで、消化器官が休まり、深い眠りに入りやすくなる

- ◉カフェインは就寝後4~6時間前までに控える

- ◉アルコールは入眠を促すが、睡眠の後半を浅くする

- 5.日中の活動量を確保する

- ◉適度な運動(ウォーキング、ヨガ、階段昇降など)は睡眠ホルモンの分泌を促進

- ◉激しい運動は就寝2~3時間前までに終える

- ◉日中の活動量が少ないと、夜に眠気がきにくくなるため意識的に 体を動かす工夫が必要

【不調を記録する「セルフモニタリング」のすすめ】

セルフモニタリングは、不調のパターンを可視化したり、主観的な感覚を客観化する、自分の体と対話する習慣をつくることなどの目的を持っており、気づきとケアの第一歩になります。注意しなくてはならないことがあります。この記録が気づきではなく「予期不安」や「自己暗示」に繋がってしまうことです。これは本来の目的から逸れて逆効果になってしまいます。ただセルフモニタリングは「何をどう見るか」が重要になります。

- 例:「雨の日=不調」と関連づけた場合

- 人は一度関連づけをするとその予測に沿った感覚を強く意識する傾向があります。(認知バイアス)つまり「雨の日不調」と記録すると、次の雨の日には不調を探すモードになりやすくなるということになります。このパターンはあまりよくない状況でセルフモニタリングをただの「気づき」に変えるための視点は以下です。

- 1.評価ではなく観察

- ◉「不調だった」ではなく「○○を感じた」「○○が起きた」と記載することで客観的な情報となる

- ◉「雨の日に頭痛が出た」⇒「雨の日に頭痛が出やすい傾向があるかもしれない」

- 2.良かったことも記録する

- ◉不調だけでなく「今日はよく眠れた」「人と話して気分が軽くなった」などポジティブな要素も記録することでバランスが取れる

- ◉これは「レジリエンス(回復力)」の土台となる

- 3.“予測”ではなく“選択”につなげる

- ◉「雨の日は不調かも」⇒「だから今日は早めに休息を取ろう」「呼吸法を多めにしよう」と行動の選択肢を広げる

周囲の理解と職場環境の整え方

【職場でできる環境調整(温度、業務環境)】

プレ更年期では、体温調節が不安定になりやすく、冷え・ほてり・発汗などが起こりやすい。

- 職場でできる調整例:

- ◉温度調整: ブランケット・冷却グッズ・空調の個別調整

- ◉照明: まぶしさを避ける間接照明やデスクライトの工夫

- ◉音環境: 集中力が落ちやすい時期には、静かなスペースやノイズキャンセリングの活用

- ◉業務量・時間: 午前中に集中業務を配置、午後はルーティン業務にするなどの“体調の波”に合わせた設計

これらは特別扱いではなく、誰にでも起こりうる「体調の波」への配慮として位置づけることが重要。

【企業ができる制度設計と柔軟な働き方を支援】

プレ更年期は、診断がつきにくく、支援制度の対象外になりがちです

- 企業ができる支援例:

- ◉体調申告制度: 更年期症状に限らず、体調の波を申告できる仕組み

- ◉柔軟な勤務時間: 午前遅めの出勤、短時間勤務、在宅勤務の選択肢

- ◉セルフケア支援: 呼吸法・ストレッチ・フェムテック製品の導入支援

- ◉相談窓口の設置: 健康管理室・産業保健スタッフとの連携

制度設計のポイントは、「症状の有無」ではなく「働き方の柔軟性」を軸にすることが大切です。

【健康経営の視点から見るプレ更年期支援の意義】

健康経営は、従業員の健康を“投資”と捉える経営戦略。

- プレ更年期支援は、以下の観点で企業価値向上に直結:

- ◉人的資本の維持: 中堅層の離職・キャリア停滞を防ぐ

- ◉生産性向上: 不調によるパフォーマンス低下を予防

- ◉心理的安全性の醸成: 不調を共有できる文化が、組織の信頼を高める

- ◉女性活躍推進: ライフステージに応じた支援が、長期的な活躍につながる

企業がプレ更年期を支援することは、「働きやすさ」だけでなく「働き続けられる環境づくり」への投資でもあります。

まとめ

30代後半〜40代女性に訪れる「プレ更年期」は、ホルモンの揺らぎによって心身にさまざまな変化が現れ始める時期です。

月経周期の乱れ、疲れやすさ、睡眠の質の低下、イライラや不安感などが少しずつ現れ、仕事や家庭での責任が重なることで不調が複雑化しやすくなります。

この時期は医学的な診断がつきにくく、「年齢のせい」として見過ごされがちですが、理学療法士の視点からは、呼吸法や骨盤周囲の安定性を高める運動、生活リズムの整え方などによってセルフケアの効果が期待できます。

また、セルフモニタリングによって自分の体と対話し、予測ではなく選択につなげる習慣が、回復力(レジリエンス)を育みます。

プレ更年期は「見えにくいが重要」なライフステージ。個人の気づきとセルフケア、そして周囲の理解と制度設計が重なり合うことで、女性が自分らしく働き続けられる環境づくりが実現します。

弊社では、国家資格を保有している理学療法士や作業療法士が運動指導やヘルスリテラシー向上のための研修、オフィスに出張してストレッチや施術を行うサービスなどを行っておりますのでお気軽にお問い合わせください。

〈記事執筆〉

熱海 優季

【保有資格・修了】

理学療法士免許

アメリカ理学療法士協会認定「骨盤底の理学療法Level1」修了

【執筆】

『女神筋(骨盤底筋)が目覚める! 「女性のヨガと子宮の整体法で女性の不調と悩みを解決! 」』

『女性の不調と悩みを解決!! 女性のヨガと子宮の整体法』

【取材掲載】

- ◉もっと健康に、もっと美しく 日経ヘルス2015年1月号

- ◉セラピスト 2014年12月号 DEC. vol.76 子宮の機能を高める

「整体」+「セルフケア」 骨盤底筋群と骨盤の総合ケアで婦人科系トラブルを一掃! 監修 - ◉セラピスト2013年12月号 DEC vol.70 「セラピー」+「国家資格」で夢・想いを叶える

- ◉アイセイ薬局2015年冬号 ヨガで快尿

これまで延べ20,000人のリハビリや運動指導に携わり、ウィメンズヘルスの分野では専門家や一般向けの講演件数100件以上、上場企業などでのセミナーも開催。

新人時代に出会った患者様の『生理が始まってから1度も自分の身体が健康だと思えた日がない』という言葉に衝撃を受け、ウィメンズヘルスの領域を専門に学び始める。現在は産前産後の女性や生理関連の不調、更年期など女性特有のライフステージの変化に伴う身体の不調に対して運動指導や施術などを行っている。

また女性向けの健康経営にも携わり、コンテンツの作成や、ヘルスリテラシー向上のために企業で働く従業員向けのウェビナーやイベントなども実施。自身も3児の母。

弊社では、国家資格を保有している理学療法士や作業療法士が運動指導やヘルスリテラシー向上のための研修、オフィスに出張してストレッチや施術を行うサービスなどを行っております。数名の企業から大企業まで、業種問わず、良い評価をいただいております。

おすすめの資料

3分でわかる!

Offi-Stretch®

Offi-Stretch®の特長やサービスの流れ、ご導入いただいたお客様の声、料金プランなどを詳しくご説明する資料をダウンロードしていただけます。

この資料でわかること

- Offi-Stretch®が実現する働きやすい職場環境

- Offi-Stretch®が必要な理由

- Offi-Stretch®が選ばれる理由

- 導入実績・お客様の声

- 料金プラン

- よくある質問