2025.11.17

健康経営 女性活躍推進 女性の身体の悩み【理学療法士が解説】3週間で始まる変化:女性社員の運動習慣が職場にもたらす影響

働く女性の健康支援は、企業の持続可能な成長に欠かせない視点です。

中でも「運動習慣の定着」は、個人の身体的・心理的な快適さだけでなく、職場全体の活力や生産性にも影響を与える重要な要素です。

本コラムでは、理学療法士の視点から「3週間で始まる身体の変化」に着目し、女性社員の運動習慣が職場にもたらす影響について解説します。

忙しい日々の中でも“続けられる”仕組みづくりと、健康支援の第一歩を考えるヒントをお届けします。

目次

そもそもなぜ運動習慣は定着しにくいのか?

【忙しさ・優先順位・自己効力感の低さ】

2010年と少し前のものではありますが労働者健康安全機構の調査では、20〜30代の働く世代で「週2回以上の運動習慣がある人」は5.7%にとどまります。学生時代の運動の機会(体育や部活動)からの急激な減少を示しています。弊社サービスを利用されている方の中でも、仕事が始まってから運動習慣がなくなったとのことを一定数聞きます。実際に、動く時間を捻出できないくらい多忙になってしまう方もいる一方で、忙しさを感じているのは事実であっても、実際に運動を阻む直接的な要因ではない場合もあります。余暇の時間における運動の“優先順位の低さ”が本質的な課題になっている場合があります。2019年の「運動継続者の動機分析」という論文内では運動を継続して実施できない人は[食べることで満足する]の得点が高く、運動による達成感や高揚感を得る前に離脱してしまう傾向があると報告されています。運動の成果は即時的に現れにくく、特に最初の2〜3週間は変化を感じにくい時期であり、3週間の壁を超えることがまず第一ステップにつながっていきます。

労働者健康安全機構(2010)「勤労者の運動習慣の実態調査と運動習慣定着の阻害要因についての考察

【運動=特別なことという認識の壁】

2022年の「運動に対する基本的心理欲求と運動経験との関連」では、運動に対する欲求は生理的欲求や快楽欲求とは異なることが示されています。運動が「やりたいから自然にやる」ものではなく“意味づけ”や“環境”によって動機付けられる行動であると考えられています。運動で得られる快感は、食事や娯楽などの他の行為でも同様の快感が得られることから後回しにされやすいのではないかと考えられています。このように生理的欲求や快楽欲求と異なることから運動が“特別な努力を要する行為”“頑張らないとできないもの”として認識されていることが継続の壁になっているのではないかと言われています。

実際にスポーツクラブの離脱率としては、1~2か月で退会する人が多いというデータもあり、習慣にするまでのハードルが高いことがわかります。習慣化にもポイントがあり次に項目では習慣化のカギについて解説していきます。

習慣化のカギは仕組みづくり“続ける人の思考と環境設計”

【三日坊主はなぜ起こる?】

意思の問題ではなく設計の問題

実は三日坊主は意志の弱さのように思われてしまうこともあるかと思いますが実は心理学や行動科学の研究から意志が弱いからではなく、「行動設計が不十分だから」起こるということがわかっています。

心理学者のロイ・バウマイスターの研究では、何かを始めようと思って心の中で決心しても(意思)、実は意思力は筋肉のように疲労する有限なものであり、我慢・決断・気遣いなどの日常の行為で消耗するということを理論付けています。また行動経済学者のLaibsonは、人は将来の利益より目の前の快楽を選びやすい傾向があると指摘しています。

【行動変容ステージモデルの活用】

行動の自動化が起こるまで

島田崇史さんの研究では「~しようと思う(意図)」が「~する(行動)」に繋がらないことが多いと報告しており、意図だけでは行動は起こらないとされています。「~しようと思う(意図)」では認知的な努力が必要であったり心理的な負担が生じているため、継続に繋がりにくいと報告しています。例えば歯磨きや顔を洗うなどの日常的な行動には意図は少なく無意識でも行うことができる行動であるため、こうした行動は「環境」であったり「きっかけ」「報酬」というように自動化されていることで認知的な努力や心理的な負担が少ない状態であるといえます。運動に関しては「やれば得になる」ことがわかっていても成果がすぐにみえないことが心理的な負担に繋がり、継続へのハードルを高めています。こうした背景から考えると、大切なのは認知的な努力や心理的な負担が少ない状況の中で運動に繋がるような要素を取り入れていくことがポイントです。

【継続を支える仕組みの設計】

行動の自動化を起こすことが継続を支える仕組みにつながりますのでまずはスモールステップからスタートします。

- ◉ベビーステップ→極限まで小さく始める

例:1分だけストレッチする - ◉習慣の積み上げ→既存の習慣に結びつける

例:歯磨き後にスクワットなどトリガー行動を明確にし、「やること」よりも「いつやるか」を決める - ◉見える化→行動の記録、変化の可視化、フィードバック

例:1日の歩数の記録、体感の変化をメモ、仲間との共有 - ◉環境デザイン→意志力に頼らず、自然に行動できる仕組み作り

例:自転車を手放し駅まで歩く環境を作る、ヨガマットを敷いておくなど - ◉関係性→仲間と共有、宣言、称賛など

例:共感や雑談が継続のモチベーションにつながる

特に環境のデザインは、迷う余地をなくし行動を“選ばせる”のではなく、“選ばざるを得ない”ように環境を整えることで意思やモチベーションに頼らず、行動を自動化することができます。

3週間で始まる身体の変化

運動を習慣化することを前提として起こる身体の変化について科学的根拠をもとに解説していきます。

【疲労感の軽減】

中等度の身体活動を週5日以上行うと、エネルギー効率が改善される

アメリカスポーツ医学会とCDCの勧告では1日30分以上、中強度運動(早歩き、階段昇降)を週5日以上行うことで生活習慣病予防だけでなく、疲労感の軽減や持久力の向上が期待できるとされています。ただこの情報に関してはこれまで運動習慣がない人にとって週5日30分以上の中強度の運動を実施することは心理的ハードルがとても高くなってしまうので行動の設計上は少し難易度が高くなってしまいます。

ストレッチに関しての研究もあります。ストレッチの国際的コンセンサス研究(2025年)では、ストレッチの急性・慢性的効果をさまざまな視点から評価し筋疲労・回復に対して中等度のエビデンスがあると評価しています。疲労感の軽減はストレッチなどによる副交感神経活性化や筋緊張緩和、心理的リラクゼーションによるものであり、可動域の変化としては2~4週間以上の継続で定着し、姿勢矯正に関しては4週間の継続で改善傾向としていることもあり即時効果があるが継続して実施することで定着してくると示しています。

【体感の変化がモチベーションを支える】

運動やストレッチなど習慣化していくために大事なのが身体の変化への気づきです。何を習慣化して取り入れていくかのかにもよりますが、運動であれば3週間程度で主観的疲労感の改善がみられる可能性があったり、ストレッチやヨガなどは柔軟性の改善、疲労感などに変化がおこることが示唆されています。こうした変化を体感できることによってモチベーションを保つことに繋がってきます。

女性社員の運動習慣が職場にもたらす変化

【運動習慣は生産性を高める】

労働政策研究・研究機構(JILPT, 2025年)による6576名のパネル調査では、運動習慣のある労働者は主観的疲労感が低く、集中力、生産性が優位に高い傾向があると報告しています。特に運動習慣がある人たちでは、ワークエンゲイジメント(仕事への没頭・活力・熱意)指標が向上し、業務効率にも好影響を与えているとしています。またスポーツ庁の資料(2024年)では、ウォーキングやストレッチによって「姿勢をコントロールする力(姿勢制御能力)」「自律神経系の安定」が向上し、身体的快適さがライフパフォーマンス(生活、仕事の質)に直結するとしています。姿勢が安定すると肩こり・腰痛の予防だけでなく、呼吸の深さや視野の広がりにも影響し、集中力が持続しやすくなることが示されていました。

【運動習慣は女性社員のメンタルヘルスの安定に有効】

女性は月経や更年期、冷えなどの身体的ストレスが心理状態に影響しやすい傾向があり、運動による血流改善や自律神経の安定がメンタルヘルスにも影響を与えます。東京都の調査(2023年)では働く女性の約6割が月経やPMSによって仕事に支障を感じていると回答し、更年期では約半数が「仕事に影響がある」と回答しています。

運動は女性ホルモンであるエストロゲンの急激な変動による情緒不安定や睡眠障害を緩和することを複数の研究で示されています。特にストレッチやウォーキングなどの軽度~中強度の運動は副交感神経を優位にし、気分の安定や不安の軽減に影響を与えるとしています。更年期女性を対象とした研究では、週3回の運動で抑うつ・不安スコアが優位に改善したという報告もあります。このように女性の運動やストレッチなどの習慣は自律神経の影響やホルモンバランスを整える一つの要素になるため重要です。

健康支援の第一歩

産業医科大学では、週3回昼休み10分間の体操を職場単位で10週間実施する研究を実施し、中強度~高強度の活動時間が優位に増加がみられたり、疲労や活力などのメンタル指標が優位に改善するなどの結果が得られているデータもあります。このように「たったの10分の運動」でも効果が得られやすいことや、仕組化することで習慣化につながる環境を整えることができます。

(労働生産性向上や職場の活性化に効果的な運動プログラムの検証)

- 味の素株式会社

毎朝始業前にラジオ体操を全社で実施

効果:肩こりや腰痛の予防、部署間のコミュニケーション促進、「朝のリズムが整う」と社員から好評 - 大和ハウス工業株式会社

ストレッチタイムの導入で決まった時間に全社員でストレッチを実施

効果:ストレス軽減、気分転換、オフィスに笑顔が増え心理的安全性が向上 - 株式会社リコー

社内に「健康リーダー」を配置し、昼休みにストレッチやウォーキングを推進

参加者の主観的健康感が向上、運動習慣の定着率が高まる

このようにスモールステップでできる運動やストレッチのきっかけを提供することや、誰もが参加しやすい心理的ハードルの低さなどを意識して環境設定できることがポイントになります。

まとめ

運動習慣の定着は、個人の身体的・心理的な快適さを高めるだけでなく、職場全体の生産性やエンゲージメントにも波及する力を持っています。特に女性社員にとっては月経や更年期などのライフステージに伴う不調の緩和にもつながり、働きやすさの土台を支える重要な役割です。しかし運動は「やる気」「意思」だけでは続かないということが科学的にも示されていますので、継続のカギは心理的ハードルを下げ行動を自動化できる仕組みづくりにあります。弊社サービスでは企業に理学療法士を派遣して出張施術を行うサービスや運動に対するアドバイスなどをお伝えしています。お気軽にお問い合わせください。

〈記事執筆〉

熱海 優季

【保有資格・修了】

理学療法士免許

アメリカ理学療法士協会認定「骨盤底の理学療法Level1」修了

【執筆】

『女神筋(骨盤底筋)が目覚める! 「女性のヨガと子宮の整体法で女性の不調と悩みを解決! 」』

『女性の不調と悩みを解決!! 女性のヨガと子宮の整体法』

【取材掲載】

- ◉もっと健康に、もっと美しく 日経ヘルス2015年1月号

- ◉セラピスト 2014年12月号 DEC. vol.76 子宮の機能を高める

「整体」+「セルフケア」 骨盤底筋群と骨盤の総合ケアで婦人科系トラブルを一掃! 監修 - ◉セラピスト2013年12月号 DEC vol.70 「セラピー」+「国家資格」で夢・想いを叶える

- ◉アイセイ薬局2015年冬号 ヨガで快尿

これまで延べ20,000人のリハビリや運動指導に携わり、ウィメンズヘルスの分野では専門家や一般向けの講演件数100件以上、上場企業などでのセミナーも開催。

新人時代に出会った患者様の『生理が始まってから1度も自分の身体が健康だと思えた日がない』という言葉に衝撃を受け、ウィメンズヘルスの領域を専門に学び始める。現在は産前産後の女性や生理関連の不調、更年期など女性特有のライフステージの変化に伴う身体の不調に対して運動指導や施術などを行っている。

また女性向けの健康経営にも携わり、コンテンツの作成や、ヘルスリテラシー向上のために企業で働く従業員向けのウェビナーやイベントなども実施。自身も3児の母。

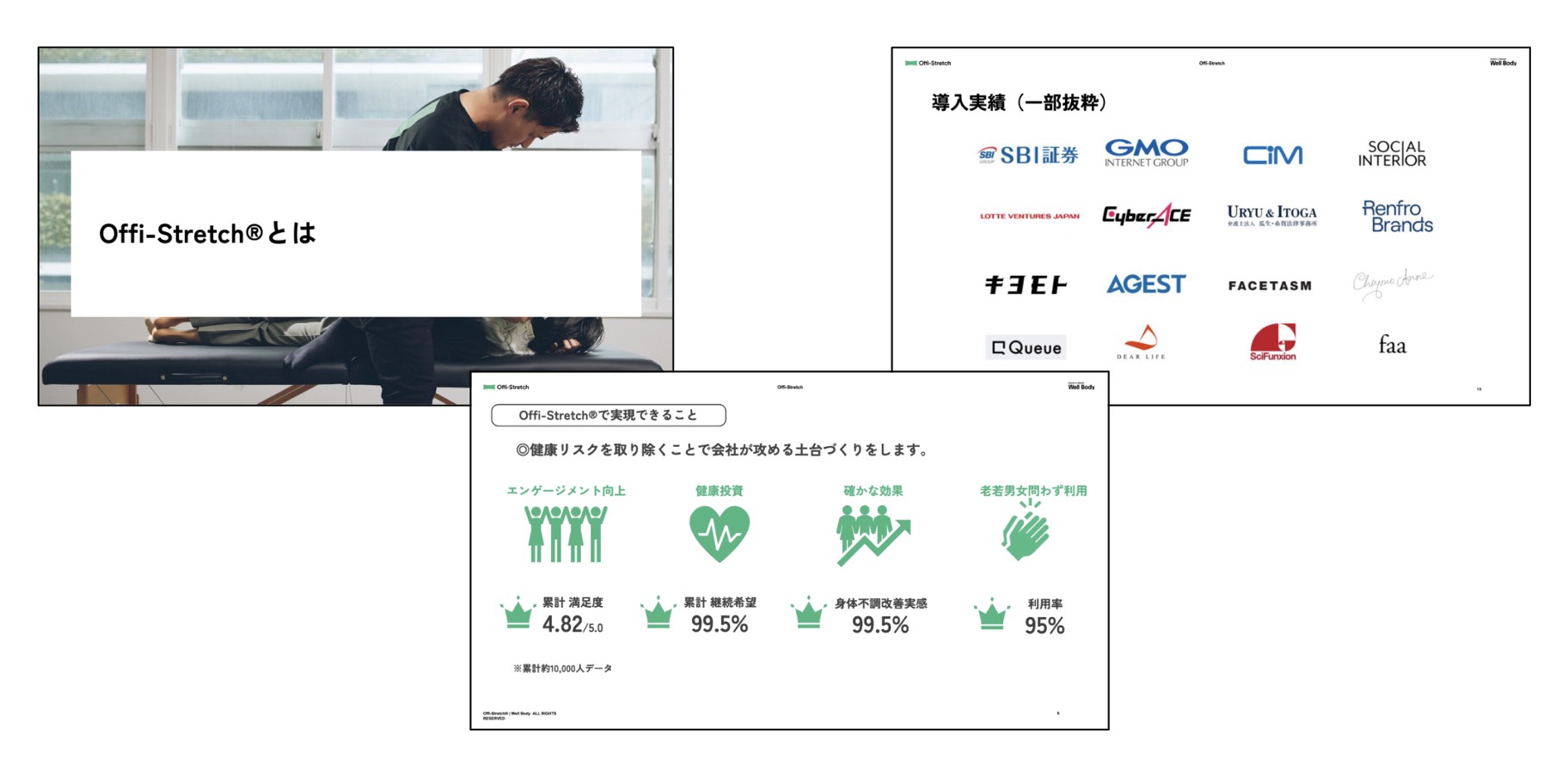

弊社では、国家資格を保有している理学療法士や作業療法士が運動指導やヘルスリテラシー向上のための研修、オフィスに出張してストレッチや施術を行うサービスなどを行っております。数名の企業から大企業まで、業種問わず、良い評価をいただいております。

おすすめの資料

3分でわかる!

Offi-Stretch®

Offi-Stretch®の特長やサービスの流れ、ご導入いただいたお客様の声、料金プランなどを詳しくご説明する資料をダウンロードしていただけます。

この資料でわかること

- Offi-Stretch®が実現する働きやすい職場環境

- Offi-Stretch®が必要な理由

- Offi-Stretch®が選ばれる理由

- 導入実績・お客様の声

- 料金プラン

- よくある質問