2025.3.1

健康経営【離職・生産性低下を防ぐ】従業員のメンタルヘルス不調が引き起こす企業へのダメージとセルフケア対策

近年、労働者の「メンタルヘルス不調」がトピックとして挙げられることが多くなっております。

2024年にパーソル総合研究所が実施した「若手従業員のメンタルヘルス不調についての定量調査」によると、過去3年以内に治療なしでは日常生活が困難なほどのメンタルヘルス不調を経験した正規雇用者は、14.6%いると報告されています。

過去3年以内のメンタルヘルス不調経験率

パーソル総合研究所(2024),若手従業員のメンタルヘルス不調についての定量調査より引用

正規雇用者の6-7人に1人の割合でメンタルヘルス不調を経験しているのは、非常に多い数値だと思います。

このように正規雇用者の多くがメンタルヘルス不調を経験している背景から、企業としてはメンタルヘルス不調を身近な問題として捉えて行く必要があることがわかります。

目次

メンタルヘルス不調は「発見が難しい」

メンタルヘルス不調とは

メンタルヘルスの悪化した状態を、「メンタルヘルス不調」といいます。

「メンタルヘルス不調」になると、生産性が失われ、効率的に働くことが出来なくなってしまいます。「メンタルヘルス不調」が更に進行することにより、身体、行動、感情、人間関係等にまでも悪影響を及ぼしていきます。

「メンタルヘルス不調」は精神疾患として診断されていない状態

「メンタルヘルス不調」は、精神疾患(うつ病・適応障害等)として診断がついているわけではありません。「うつ病」「適応障害」といった、精神疾患の診断名がつかないため、より発見が難しいという側面もあります。

企業におけるメンタルヘルス不調は年々増加している

WHOによる、職場のメンタルヘルス対策ガイドライン(2022)によると、労働可能年齢の成人15%がいずれかの時点で精神疾患を有していると言われております。

労働可能年齢の約6人に1人はメンタルヘルス不調をいずれかの時点で有しているのは、意外に多い数値と感じるかもしれません。

また、先述した「若手従業員のメンタルヘルス不調についての定量調査」によると、過去3年以内に治療なしでは日常生活が困難なほどのメンタルヘルス不調を経験した正規雇用者は、14.6%と報告されています。

正規雇用者のメンタルヘルス不調経験率

パーソル総合研究所(2024),若手従業員のメンタルヘルス不調についての定量調査より引用

男女ともに、20代の生産世代の中心を担う年齢層に、メンタルヘルスの不調を訴える割合が多いことがわかります。

メンタルヘルス不調を放置することにより「企業に与える5つのダメージ」

ここまで、メンタルヘルス不調が年々増加していることがわかりましたが、増加することによる企業へのダメージは、どういったものがあるかを挙げていきます。

離職率の上昇

メンタルヘルス不調は、退職に直結してしまうことが多くあります。

パーソル総合研究所が2024年に実施した「若手従業員のメンタルヘルス不調についての定量調査」によると、過去3年以内のメンタルヘルス不調経験者のうち、勤務先を退職したのは、25.3%いると報告されています。

メンタルヘルス不調経験者のうち4人に1人が退職するという数字は、非常に大きい割合だと感じるでしょう。

メンタルヘルス不調経験者の退職率

パーソル総合研究所(2024),若手従業員のメンタルヘルス不調についての定量調査より引用

また、その内訳としては20代が35.9%と他年代と比べ非常に多いことがわかりました。生産世代の20代の社員が退職することは、企業に取って大きな損失となることは間違いありません。

生産性の低下

メンタルヘルス不調になると、思考力や記憶力が低下や、気分の落ち込みが生産性の低下といった、職務に大きな影響を与える症状が出ることがあります。

このような状態は生産性に大きな影響を与えることになるでしょう。

また、メンタルヘルス不調は、不調を有する当事者以外にも影響を与えます。

先述の調査より、メンタルヘルス不調になった部下の対応をした管理職の4〜5割が、業務上や精神面の負担が大きかったと回答している調査結果も報告されております。

部下のメンタルヘルス不調対応の課題

パーソル総合研究所(2024),若手従業員のメンタルヘルス不調についての定量調査より引用

部下対応の課題としては、

- ◉他のメンバーの業務量増加(35.2%)

- ◉業務の調整負担(26.2%)

- ◉予兆が見抜けない(20.8%)

- ◉仮病が疑われる(16.6%)

これらが挙げられております。

メンタルヘルス不調は、不調になった当事者はもちろん、第三者の労働生産性にも影響が及ぶことを、企業としては理解する必要があります。

職場の雰囲気悪化

メンタルヘルス不調になると、感情の起伏が激しくなったり、ボーっとしたりと、様々な症状が発現します。

その結果、職場の雰囲気が暗くなったり、周りの社員のモチベーションを下げることにつながります。最悪の場合、第三者の社員もメンタルヘルス不調へと巻き込むことに繋がるかもしれません。

採用コスト増加

過去3年以内のメンタルヘルス不調経験者のうち、4人に1人は勤務先を退職することを前述部分で述べました。

退職者の穴埋めを、人材募集、面接、選考、内定・内定後フォローと新たに行うことは、非常に大きなコストとなるでしょう。

企業の評判悪化

退職者や、メンタルヘルス不調者、さらには「うつ病などの精神疾患」の従業員が続出してしまうことは、企業イメージを大きく低下させてしまう可能性があります。

メンタルヘルス不調を未然に防ぐ対策として「セルフケア」が重要

メンタルヘルス不調は「未然に防止」することが重要

メンタルヘルス不調には3つの予防段階があります。

◆一次予防(未然に防止) メンタルヘルス不調が生じる前から未然に防止する取り組み。

◆二次予防(早期に発見) メンタルヘルス不調を早期に発見し、適切な措置を行う取り組み。

◆三次予防(職場復帰支援等) メンタルヘルス不調となった労働者の職場復帰支援等を行う取り組み。

企業として今すぐに対策できる部分として、「一次予防」が重要になります。

一次予防として「セルフケア」の重要性

「一次予防」では、メンタルヘルス不調が生じる前から未然に防止する取り組みが主となります。

未然に防止する取り組みとして、「セルフケア」が重要です。

「メンタルヘルス不調におけるセルフケア」とは、自らで体の不調のサインに気づいたり、メンタルヘルス不調にならないようにストレス発散の行動をすることが、主な行動となります。

セルフケアの具体例

セルフケアは、下記のようなサインが現れたとき、または現れないように、自らでチェックをすることが大切です。

- ◉不安や緊張することが多い

- ◉イライラすることが多い

- ◉やる気がなくなる

- ◉肩こり、頭痛、めまいがある

- ◉食欲がなくなる

また、簡単にできるセルフケアの具体例を挙げます。

- ◉睡眠時間を確保する

- ◉入浴時間を確保する

- ◉サウナに入ってみる

- ◉運動する(散歩、ジム、ストレッチ)

- ◉カラオケに行く

このような例があります。

まずは、自分が「楽しい」「やりたい」と思うことから始めて見ると良いでしょう。

まとめ

従業員のメンタルヘルス不調は、企業における様々な問題に直結することがわかりました。

特に、メンタルヘルス不調を未然に防ぐためには「セルフケア」が重要であり、早期に取り組むことが、結果的にメンタルヘルス不調者を生み出さないことに繋がります。

また、メンタルだけでなく、身体面のケアも重要です。

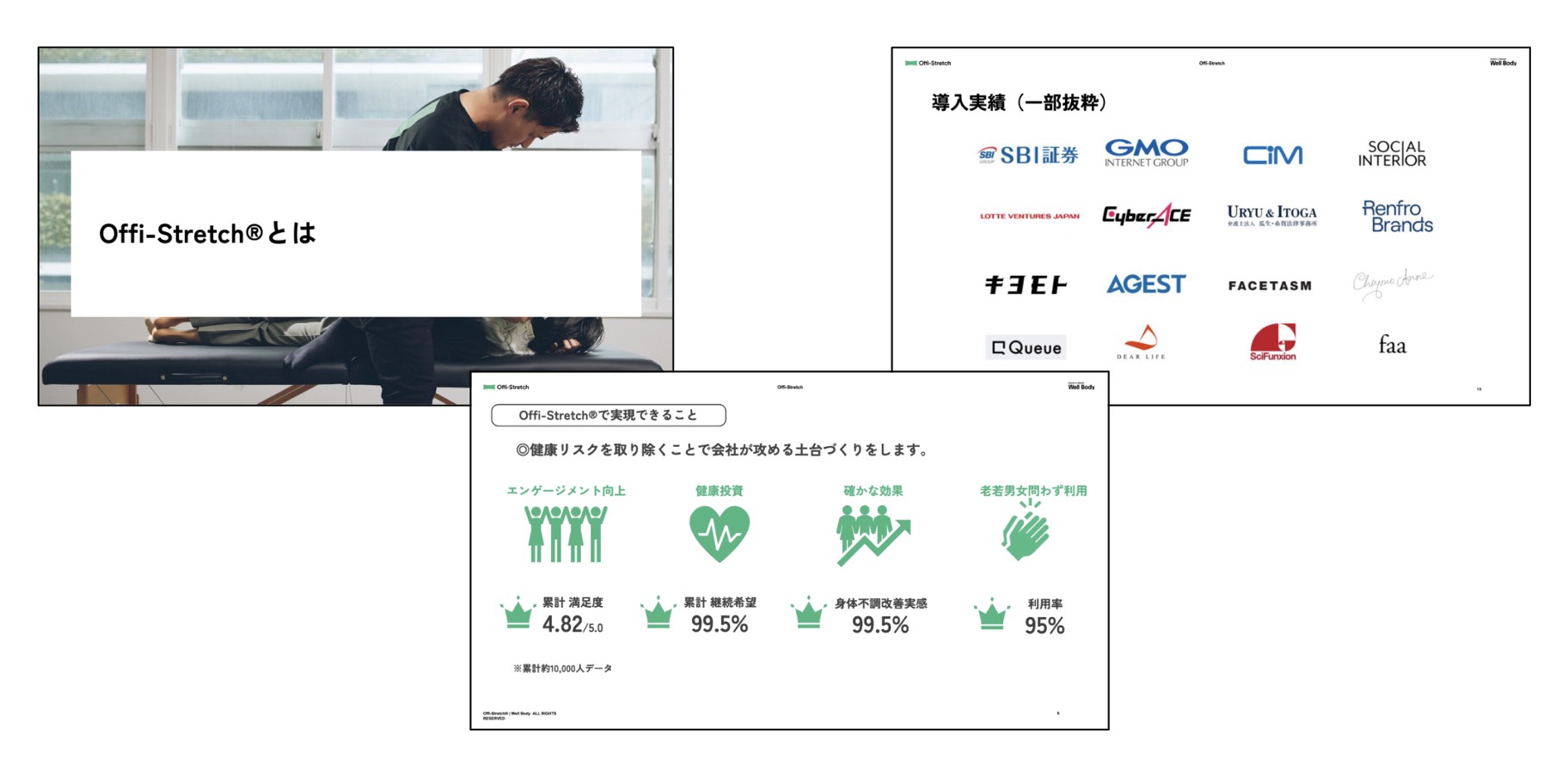

弊社では、企業内に出張し、社員様の身体状況をチェックした上でストレッチを提供し、身体的不調を改善するサービスを提供させて頂いております。

まずは、自社の職場環境のチェックやニーズのチェックも含め、無料相談を受け付けておりますので、お気軽にお問合せくださいませ。

〈記事執筆〉

吉田 亮太郎

【保有資格・修了】

理学療法士

NSCA-CSCS(認定ストレングス&コンディショニングスペシャリスト)

外来整形外科にて数多くのリハビリや運動指導に携わる。

またトレーナーとして、一般層から高校野球選手まで、幅広い層へのトレーニングやコンディショニングの提供を行なっている。

おすすめの資料

3分でわかる!

Offi-Stretch®

Offi-Stretch®の特長やサービスの流れ、ご導入いただいたお客様の声、料金プランなどを詳しくご説明する資料をダウンロードしていただけます。

この資料でわかること

- Offi-Stretch®が実現する働きやすい職場環境

- Offi-Stretch®が必要な理由

- Offi-Stretch®が選ばれる理由

- 導入実績・お客様の声

- 料金プラン

- よくある質問