2025.5.3

健康 セルフケア【オフィスdeストレッチ】肩こりの原因は胸の硬さ!ー胸郭ストレッチ編ー

「肩こり」をはじめとした慢性疼痛は、オフィスワーカーにとって、切っても切り離せないものです。

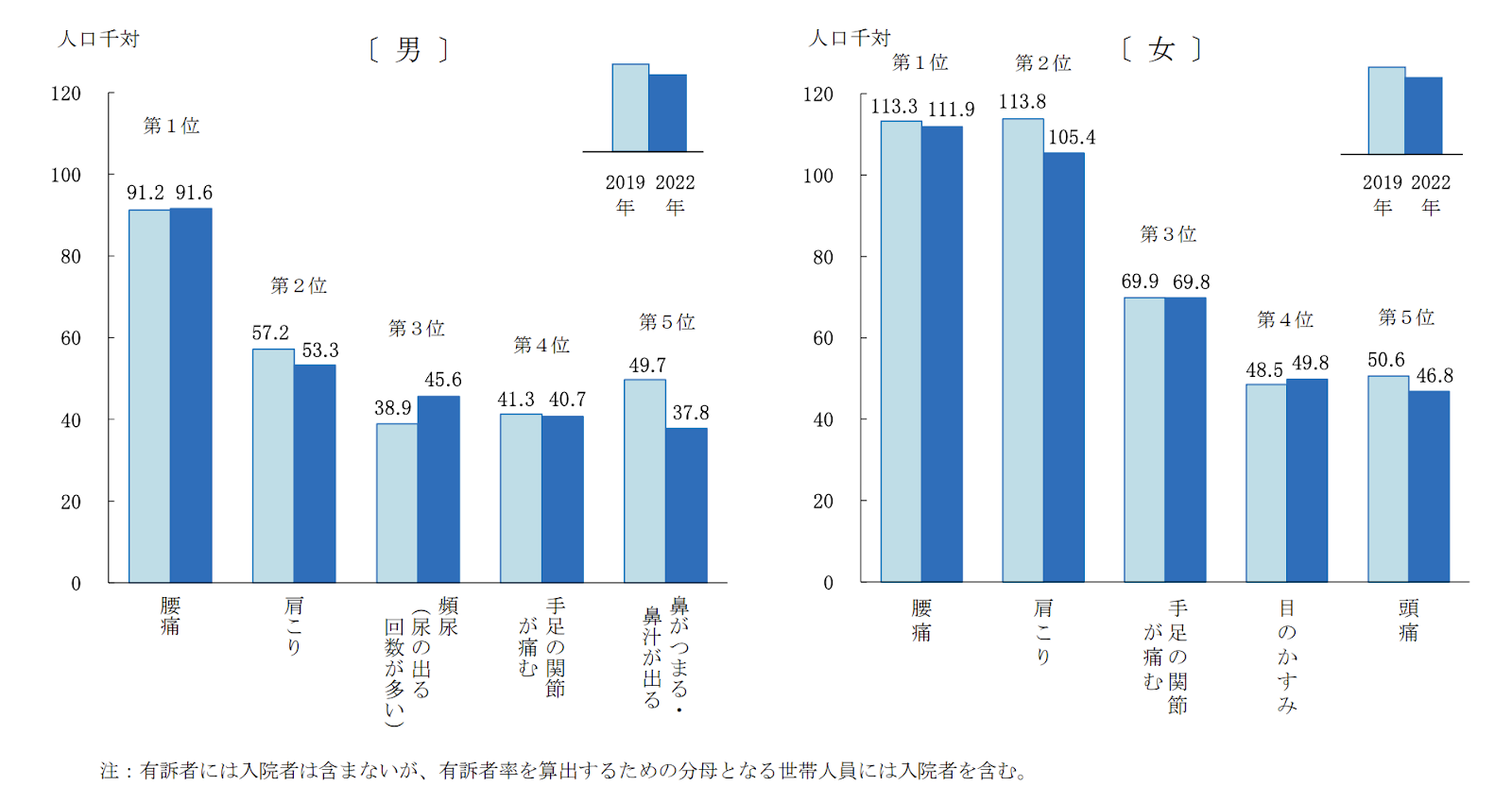

厚生労働省が、2022年に行った国民生活基礎調査によると、国民の4人に1人は「病気やけが等で自覚症状のある者(有訴者)」であると言われております。

上位5症状を見ると、男女ともに「腰痛」「肩こり」が1位、2位を独占しています。

性別にみた有訴者率の上位5症状(複数回答)

厚生労働省(2022年) 国民生活基礎調査概況より引用

慢性的な肩こりは集中力の低下やミスの増加、さらには精神的ストレスを招くと報告されています。

これらの状態が続いてしまうと、企業における生産性は低下し、業績の悪化等様々なダメージを招いてしまいます。

「腰痛」「肩こり」には原因があります。

その原因に対して対策することで、症状を改善・予防することが可能です。

本記事では「肩こり」に焦点を当て、その原因と予防するストレッチをご紹介致します。

目次

「肩こりを治す」には「肩の筋肉をほぐす」だけでは良くならない?

腹痛のとき「痛み止めを飲んで対処する」のか「原因ウイルス・細菌に対する治療」をするのか

皆さんは「腹痛」になったとき、どのように対応しますか?

対応する考え方としては大きく2パターンあり、

- ◉結果である痛みに対する「対処療法」

- ◉原因であるウイルス,細菌に対する 「原因療法」

上記の2つに分けられます。

痛み止めを始めとする「対処療法」では、即時的に痛みの改善を図ることが可能です。

しかし、痛みの原因である細菌・ウイルスに対してはアプローチができていないため、痛み止めの効果が切れると症状が戻ってしまう可能性があります。

一方「原因療法」では、原因となる細菌・ウイルスに対してアプローチすることができるため、症状の原因を根本から解決することが出来ます。

肩こりになると、首や肩を自分でマッサージしたり、「マッサージ屋」「もみほぐし屋」のようなところに行ったりすることがあるかもしれません。

肩こりに関しても腹痛と同じように、対処療法ではなく原因への対処が非常に重要となります。

次の項目では肩こりの原因について解説します。

肩こりの原因は実は「胸や背中の筋肉の硬さ」が関係している

肩こりの原因とは、一体何なのでしょうか?

肩こりになっている人、肩こりになる可能性の高い人には姿勢に特徴があります。

肩こりになりやすい人の姿勢の特徴

以下の写真の人々の姿勢を見てみてください。

誰が見ても悪い姿勢であることはわかると思います。

- ◉頭が前に出ている

- ◉顎が上がっている

- ◉背中が丸まっている

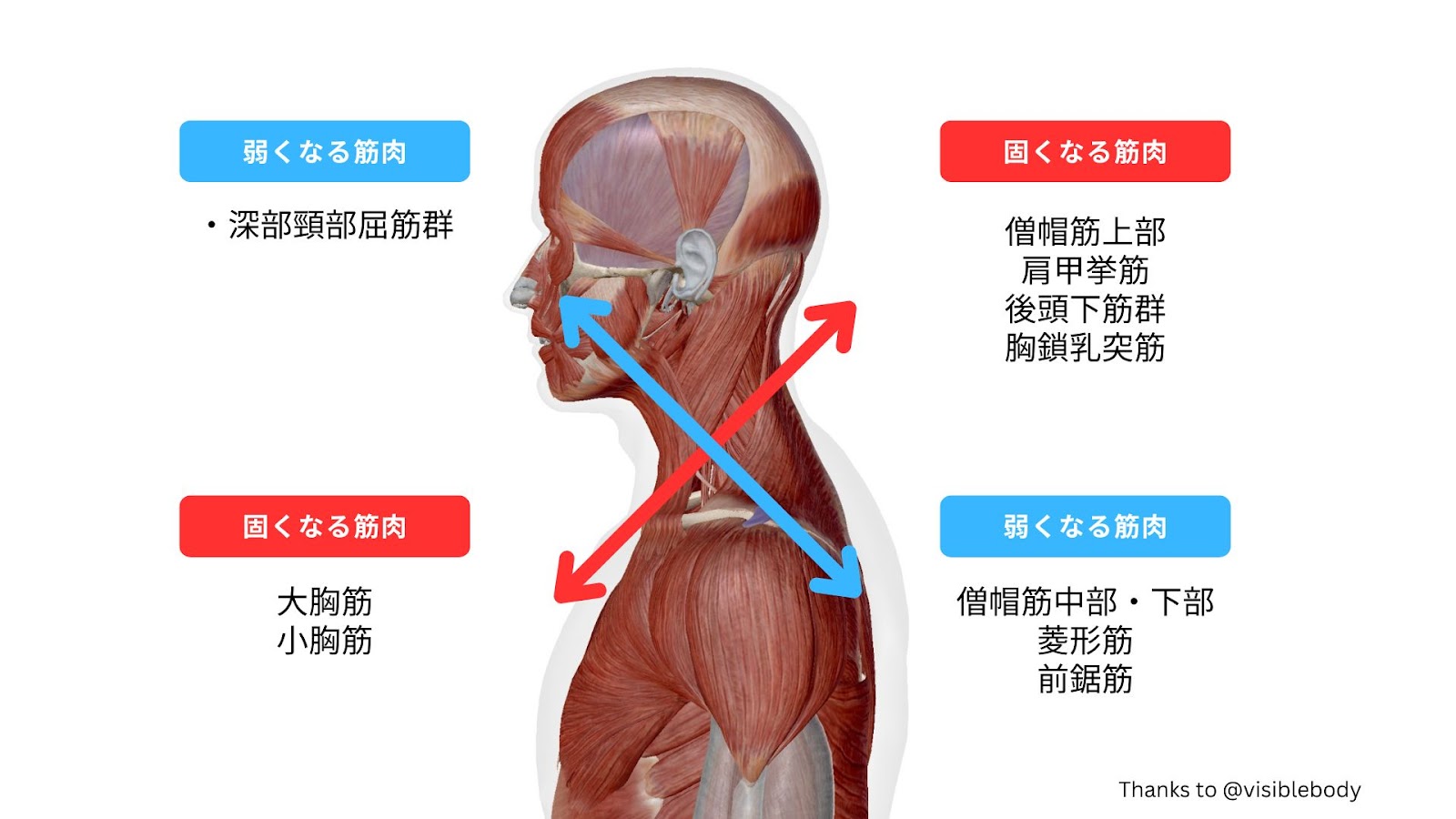

こういった姿勢において肩こりが出る場合、「上位交差性症候群」という病態が当てはまる場合があります。

「上位交差性症候群」とは、弱くなる筋肉と固くなる筋肉が、クロスする関係になって存在している状態をいいます。

このような状態の場合、弱くなってる筋肉を鍛えることも重要ですし、固くなっている筋肉を伸ばすことも重要です。

では、固くなっている筋肉を伸ばすという視点で考えます。

例えば、肩こりが首の筋肉(上記画像の僧帽筋上部・肩甲挙筋等)に生じている場合、首の筋肉の治療も重要ですが、根本の原因は、背中を丸めてしまっている胸の前側にある「大胸筋・小胸筋」が硬さが原因の場合が多くあります。

背中が丸くなる事により、鎖骨や肩甲骨が前や下に引っ張られます。

肩こりとなる首の筋肉(僧帽筋上部・肩甲挙筋)は、鎖骨や肩甲骨に付着するため、鎖骨や肩甲骨の位置により、首の筋肉は過度に緊張してしまい、肩こりへと繋がります。

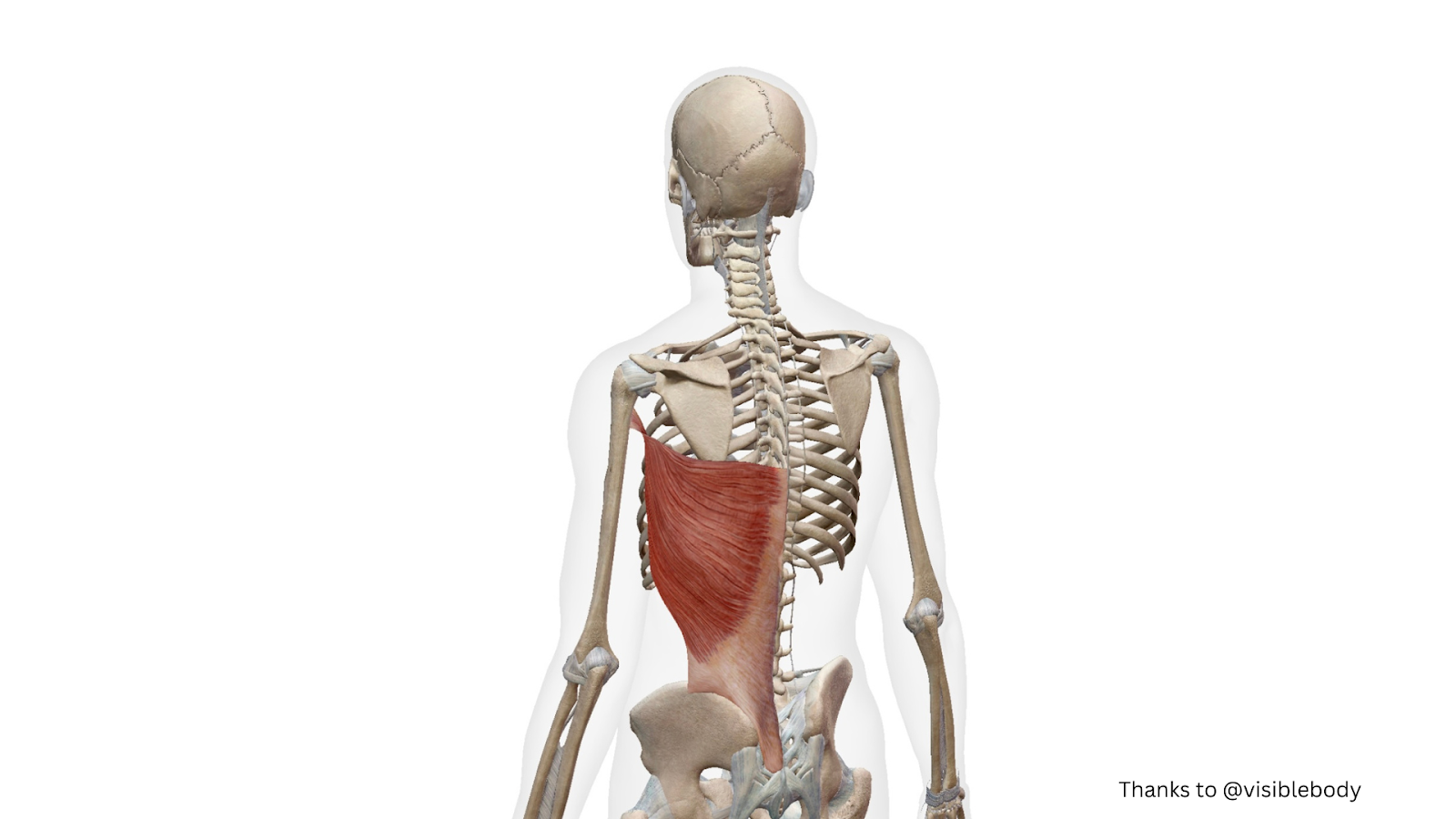

また、もう一つ「広背筋」という筋肉も肩こりに影響します。

広背筋は、背中が丸い姿勢が続いたりすると、筋肉が伸びた状態が続いてしまい、結果的に硬くなってしまいます。

長時間のPC作業が続くデスクワーカーの多くは硬くなりやすい筋肉となります。

広背筋は、肩甲骨につく筋肉のため、硬くなることで、肩甲骨を下に下げてしまいます。

肩甲骨の位置が下がる事で、首の筋肉がより張りやすくなってしまい、肩こりにつながります。

次の項目では、ご紹介した2つの筋肉をストレッチする方法を解説します。

肩こりを予防するストレッチ紹介

大胸筋ストレッチ

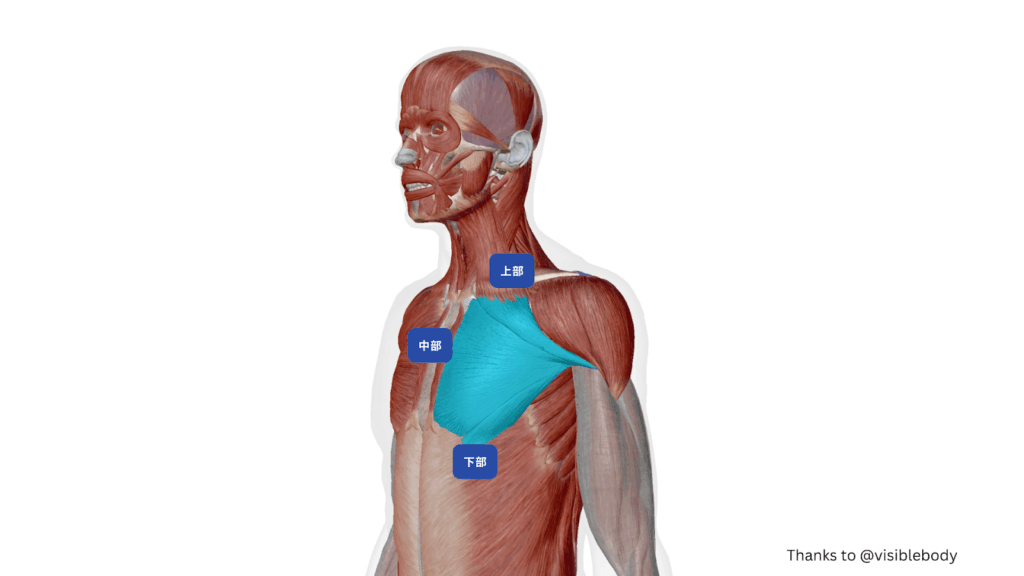

大胸筋は、胸の前側にある筋肉で、すべて上腕骨という腕の骨に向かって走行していますが、始まりが上部(鎖骨部)・中部(胸肋部)・下部(腹部)と3つの線維があります。

より確実に伸ばす場合は、3方向に分けて行うと効果的です。

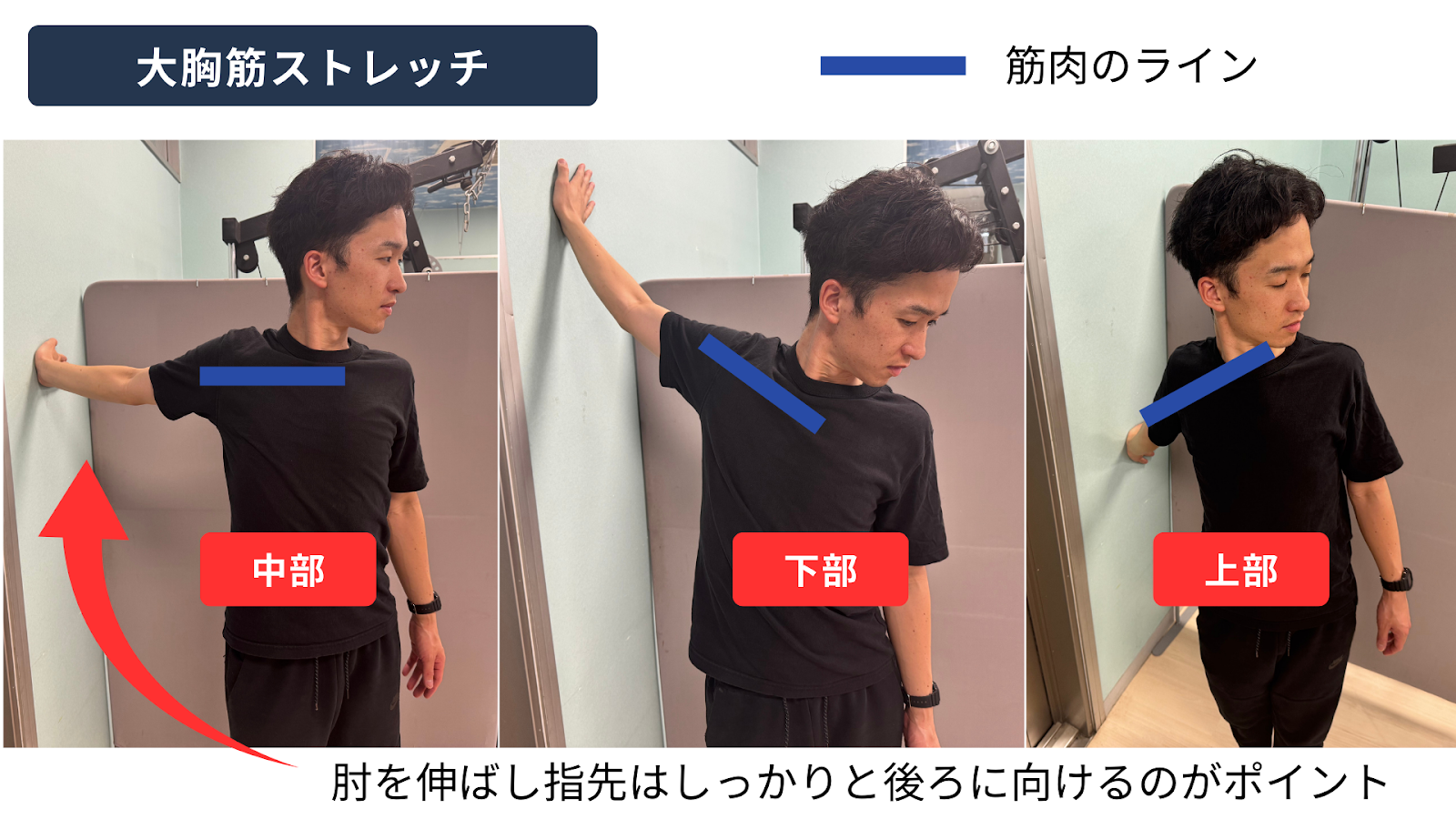

ストレッチ方法

- ①指先を後ろに向け壁に手を当てる

(大胸筋は3方向に分かれ、上部・中部・下部で腕の向きを変え、伸ばす部位を変える) - ②体幹を壁と反対側に回す

- ③伸びを感じるところで10秒キープ(目安セット10×各5回)

※指先のしびれが強い場合は無理に伸ばしすぎない

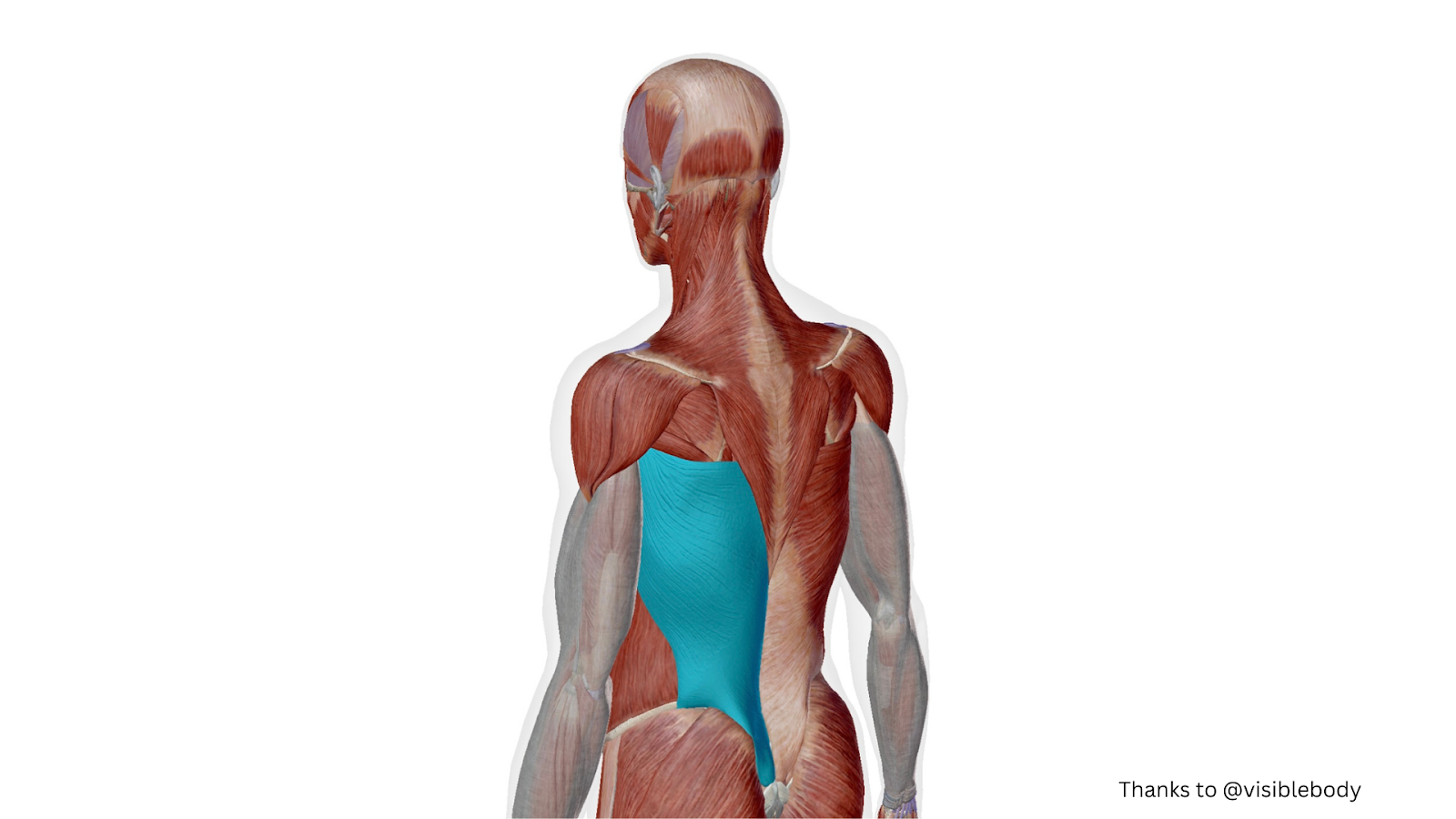

広背筋ストレッチ

広背筋は、大変大きな筋肉で、左右の背中全体を覆うように走行しています。

骨盤・背骨・肋骨・肩甲骨を通り、上腕骨という腕の骨まで付着します。

肩甲骨につく筋肉のため、硬くなることで、肩甲骨を下に下げてしまいます。

ストレッチ方法

- ①椅子に座った状態で、デスク等に手首を乗せる。

- ②手のひらを上にして、手首を掴む。

- ③伸ばしたい方向に身体を曲げて、お尻の方に体重をかける。脇から背中が伸びている感覚を感じる。

まとめ

今回は、肩こりに繋がりやすい筋肉のストレッチをご紹介させて頂きました。

肩こりの原因は1つではなく、今回ご紹介したものはその一部でしかありません。

ですが、非常に多い原因となりますので、これらの筋肉の硬さを作らないことが重要となります。

また、会社にフィジカルケアの専門家を派遣して、定期的に不調を予防する環境作りをすることも非常に有用です。

いくらセルフチェックで気をつけていても、細かい身体の問題や、改善点等は自らでは気付けないことも多々あります。

従業員の肩・腰痛などの慢性痛の予防改善には、弊社の「オフィストレッチ®︎」がおすすめです。

国内初の整形外科医監修企業向けフィジカルケアサービスで、理学療法士を派遣し、運動指導やヘルスリテラシー向上研修、不調改善のための施術を行っており、数名の企業から5000名以上の規模の企業まで、業種問わず、お喜びびいただいております。(詳細は導入事例をご覧ください。)

また、弊社では、サービス導入とともに補助金の申請も同時に行うことができます。

まずは、無料相談を受け付けておりますので、お気軽にお問合せくださいませ。

〈記事執筆〉

吉田 亮太郎

【保有資格・修了】

理学療法士

NSCA-CSCS(認定ストレングス&コンディショニングスペシャリスト)

外来整形外科にて数多くのリハビリや運動指導に携わる。

またトレーナーとして、一般層から高校野球選手まで、幅広い層へのトレーニングやコンディショニングの提供を行なっている。

おすすめの資料

3分でわかる!

Offi-Stretch®

Offi-Stretch®の特長やサービスの流れ、ご導入いただいたお客様の声、料金プランなどを詳しくご説明する資料をダウンロードしていただけます。

この資料でわかること

- Offi-Stretch®が実現する働きやすい職場環境

- Offi-Stretch®が必要な理由

- Offi-Stretch®が選ばれる理由

- 導入実績・お客様の声

- 料金プラン

- よくある質問