2025.7.5

健康 セルフケア【オフィスdeストレッチ】首肩が辛い時に!筋肉の滑走と血流を改善するエクササイズ紹介

オフィスワーカーにとって「肩こり」をはじめとした「慢性疼痛」は、切っても切り離せないものです。

その理由は、データでも示されています。

2022年に行われた、厚生労働省の国民生活基礎調査によると、

「国民の4人に1人は ”病気やけが等で自覚症状のある者(有訴者)” である」

と言われております。

上位5症状を見ると、男女ともに「腰痛」「肩こり」が1位、2位を独占しています。

性別にみた有訴者率の上位5症状(複数回答)

厚生労働省(2022年) 国民生活基礎調査概況より引用

社員の慢性的な「肩こり」が生じることにより、「集中力の低下」「業務上のミス増加」、更には「精神的ストレス」を招きます。

また、企業にとっては、社員の慢性不調の状態が続く事により、「企業の生産性低下」「業績悪化」等のダメージに繋がることがあります。

「腰痛」「肩こり」には原因や対処方法があり、多くの人はそれを知らずに辛い日々を過ごしていることでしょう。

本記事では「肩こりが起こりやすい筋肉」に焦点を当て、「症状緩和のためのエクササイズ」をご紹介致します。

目次

①肩こりには様々な原因がある

まず「肩こり」の原因を整理します。

姿勢

「姿勢が悪いと肩こりになる」というのは、肩こりを語るうえで最もよく聞くと思います。

肩こりになりやすい姿勢の代表的なものとして、

- ◉頭部前方位(頭が前に出ている姿勢)

- ◉胸椎後弯位(背中が丸まっている姿勢)

などが挙げられます。

姿勢に由来する筋肉の硬さを改善するストレッチに関しては、下記の記事で解説しております。

筋力低下

肩甲骨や背骨は、様々な筋肉が支え合うことにより、姿勢を保っています。

特に肩甲骨は、他の関節と異なり、筋肉のみで肩甲骨を支えているため、肩甲骨を支えるそれぞれの筋肉の働きが非常に重要となります。

どこかの筋肉が支えることをやめてしまうと、支え合っているバランスが崩れ、他の筋肉が過度に支えることになってしまい、それが「肩こり」に繋がります。

精神的ストレス

緊張やストレスを感じると、首や肩が上がってしたりすることがあると思います。

- ◉過労によるストレス

- ◉大事な場面でも緊張によるストレス

- ◉恐怖を感じることによるストレス

様々なストレスがあると思います。

このようなストレスにより、首や肩の緊張が高まってしまうことも、肩こりに繋がります。

運動不足

運動不足も肩こりと関係します。

オフィスワーカーの方々は、一日中のデスクワーク姿勢、特にPC作業が長く続くことが多いと思います。このような状態が続くことにより、肩や首周りの筋肉が「縮まった状態」や「伸び切った状態」で、筋肉が硬まってしまいます。

筋肉が硬まった状態が続く事により、筋肉に「血液・水分・栄養」が行き渡らない状態となります。

このような「血液や水分が不足」した循環の悪い状態は、「発痛物質の蓄積」を招いてしまい、痛みを引き起こしてしまいます。

②筋肉を動かして「滑走」と「血流」を改善しよう

ここまで、様々な肩こりの原因を挙げさせて頂きました。

「姿勢」など他の部位が原因となっている場合は、根本の原因(体幹や下半身等の筋肉の硬さ等)を解決することが最も重要になります。

しかし、それと同時に、肩や首の筋肉の部分的な問題を解決する必要がある場合もあります。

部分的な問題でポイントとなるのは、筋肉の「滑走」と「血流」を改善することです。

筋肉の「滑走」とは、「筋肉」と「筋肉」同士がお互いに滑りあうことを表します。

その他にも、「神経」と「筋肉」もお互いに滑り合います。

これらの「滑走」が失われ、「癒着」を引き起こすことにより、肩こりに発展する場合も多いです。

改善のためには、肩こりの対象となる筋肉を一つずつ単体で動かすことで、「筋肉や神経の滑走」「血流」を促すことができます。

次の項目では具体的なエクササイズを紹介します。

③肩こりを動かして改善するエクササイズ2選

肩こりには、「僧帽筋」と「肩甲挙筋」という筋肉が大きく関わっております。

その付近には「副神経」という神経もあり、この副神経が「癒着」や「血流不足」となることも、肩こりの重症化を招いてしまいます。

下記では、2つの筋肉と神経を動かすエクササイズを紹介します。

僧帽筋を対象にしたエクササイズ

①バンザイの状態で肘を軽く曲げる。

②肩甲骨と耳を近づける→もとに戻す、という動きを繰り返す。(ゆっくり10-20回程度)

肩甲挙筋を対象にしたエクササイズ

①腰のあたりに手の甲を当てる。(肘は曲がった状態でOK)

②肩甲骨と耳を近づける→もとに戻す、という動きを繰り返す。(ゆっくり10-20回程度)

注意点

紹介したエクササイズは、基本的には慢性的な軽度の肩こりの方に向けたものとなります。

下記のような症状の方は「急性期の症状」や「神経症状」があり、悪化の恐れがあるため、エクササイズを行わずに医療機関の受診をしてください。

- ◉動かさなくても痛みが強い

- ◉肩、首、肩甲骨、腕にしびれや痛みがある

- ◉痛みだしてから日が浅い(1-2週週間以内)

- ◉肩や首が熱を持っている

④まとめ

今回は、肩こりの原因と、肩こりに関わる「筋肉の滑走」と「血流」を改善するエクササイズをご紹介させて頂きました。

身体について社員自ら理解し、不調を防ぐことは、非常に重要です。

しかし、細かい身体の問題点や、改善点等は自らでは気付けないことも多々あります。

そのため、会社にフィジカルケアの専門家を派遣して、定期的に不調を予防することも非常に有用です。

弊社では企業内に出張し、社員様の身体状況をチェックした上でストレッチを提供し、身体的不調を改善するサービスを提供させて頂いております。

また、企業様向けにヘルスリテラシーに関するセミナーやイベント、グループセッションなどの提案も行っていますのでぜひお気軽にお問い合わせください。

〈記事執筆〉

吉田 亮太郎

【保有資格・修了】

理学療法士

NSCA-CSCS(認定ストレングス&コンディショニングスペシャリスト)

外来整形外科にて数多くのリハビリや運動指導に携わる。

またトレーナーとして、一般層から高校野球選手まで、幅広い層へのトレーニングやコンディショニングの提供を行なっている。

おすすめの資料

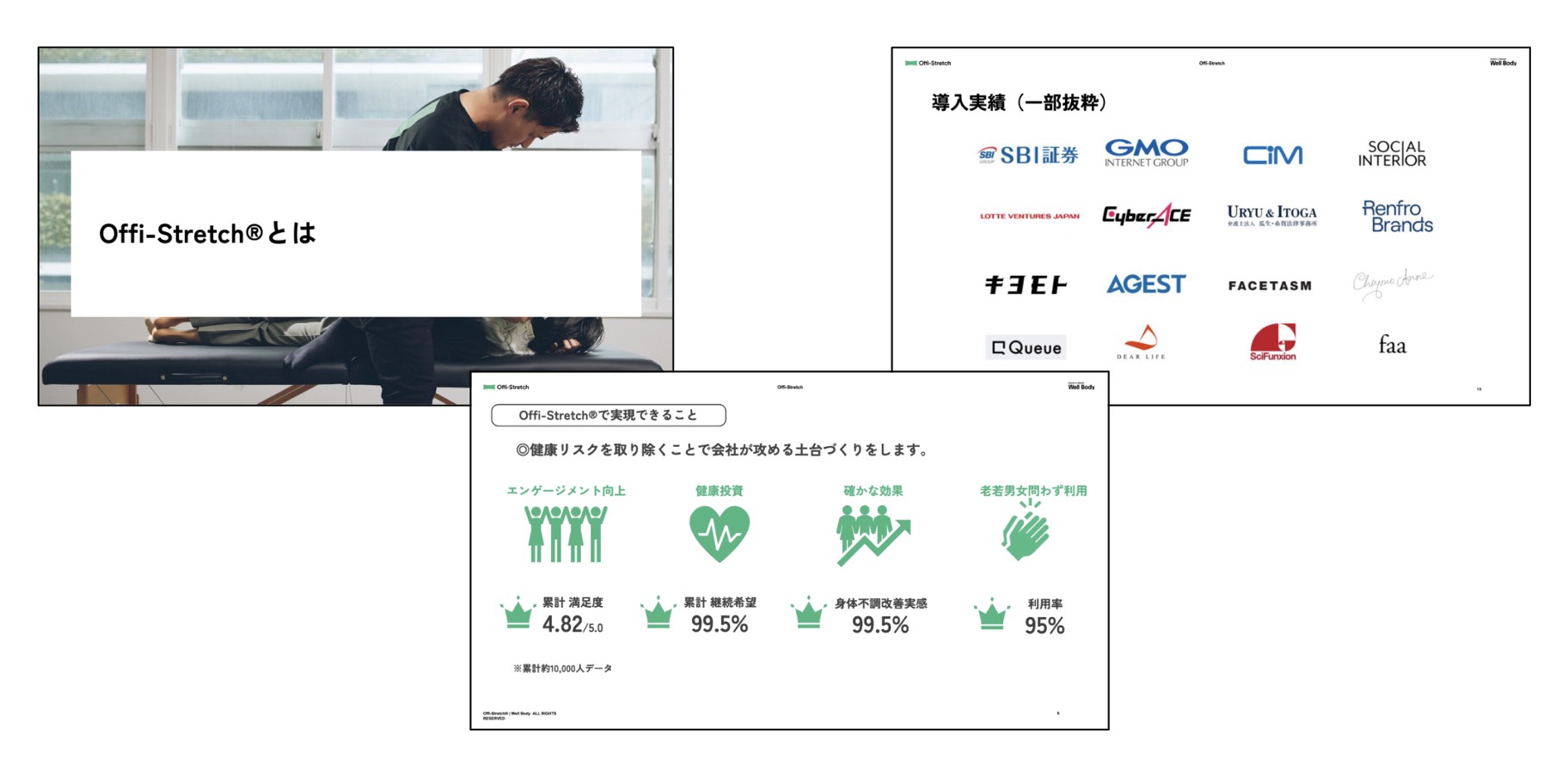

3分でわかる!

Offi-Stretch®

Offi-Stretch®の特長やサービスの流れ、ご導入いただいたお客様の声、料金プランなどを詳しくご説明する資料をダウンロードしていただけます。

この資料でわかること

- Offi-Stretch®が実現する働きやすい職場環境

- Offi-Stretch®が必要な理由

- Offi-Stretch®が選ばれる理由

- 導入実績・お客様の声

- 料金プラン

- よくある質問