2024.11.20

健康経営 女性活躍推進 女性の身体の悩み男女の身体の不調から考える、健康経営とは?身体のプロの理学療法士が徹底解説!

健康経営を推進している企業は、年々増えており、働きやすい職場環境が整っている企業も多いかと思います。色んな取り組みがありふれている今、男女ともに働きやすい環境とは何か、身体のプロフェッショナルである理学療法士が、最新の事例も交えて、解説します。

目次

従業員が悩んでいる身体の不調にはどのようなものがあるのか?

身体に関する不調は仕事の生産性を下げるだけでなく、離職にもつながりやすいことから、慢性的な身体の不調に対する環境を整備することは、社会全体での喫緊の課題となっています。すぐに人材を確保することは容易ではなく人手不足は年々深刻化しており、それに伴い一人当たりの業務量の多さにも影響を及ぼすことになります。まずは慢性的な身体の不調はどのようなものがあり、それがどのように影響するのか客観的なデータとともにお伝えいたします。

慢性痛

どの職種においても慢性痛のリスクは抱えていますが、長時間のデスクワークや重量物の取り扱い、同姿勢を取り続けることや、同じ動作を繰り返し行うことなどは、慢性痛を抱えるリスクとなります。

慢性痛の中には肩こりや腰痛が主ですが、眼精疲労などに悩む方も多くいます。例えば慢性腰痛は罹患率も高いわりに、軽視されやすく重症化に至るまで医療機関を受診せず、適切な対処が行われないことがあります。

慢性痛は、個々の従業員の健康問題にとどまらず、企業全体の生産性や競争力に多大な影響を及ぼします。「慢性疼痛の医療経済学的検討」によると、慢性痛による労働損失は日本で年間約1兆9,530億円に上るとされています。集計されていない就労機会の喪失・低下、家族の介護の負担も考慮すると、慢性疼痛による経済損失は更に大きいと推測されます。

生理関連

生理関連の健康課題は、女性特有の問題ではありますが、働き盛りの世代の女性が抱える大きな健康課題と言えます。症状に個人差もあり、生理関連の原因となる背景もさまざまにあります。

大きなストレスや、環境の変化、過度なダイエット、嗜好品(タバコやアルコールなど)などの影響も考えられ、これらはホルモンバランスが乱れる原因となります。

さらに不規則な生活は大きな要因となり職業上やむを得ない場合もでてきます。そのほかに子宮や卵巣などに何かしら病気を抱えている場合もあり、この場合は医療機関にて適切な対処が必要になります。株式会社ツムラでは約6000人を対象にアンケートを実施し、約7割の女性が生理に関連した不調があっても我慢して過ごすと回答しています。

そういった背景からも医療機関への受診が遅れてしまう場合もあり、個人だけでなく企業も一緒に健康課題に向き合える環境を整えることが重要になると考えられます。症状には個人差が多く、男性社員だけでなく、同じ女性同士でも症状が分かり合えないこともあり、当事者を悩ませる要因になります。

経済損失においては、月経関連の経済損失は年間で6000億円とも言われています。

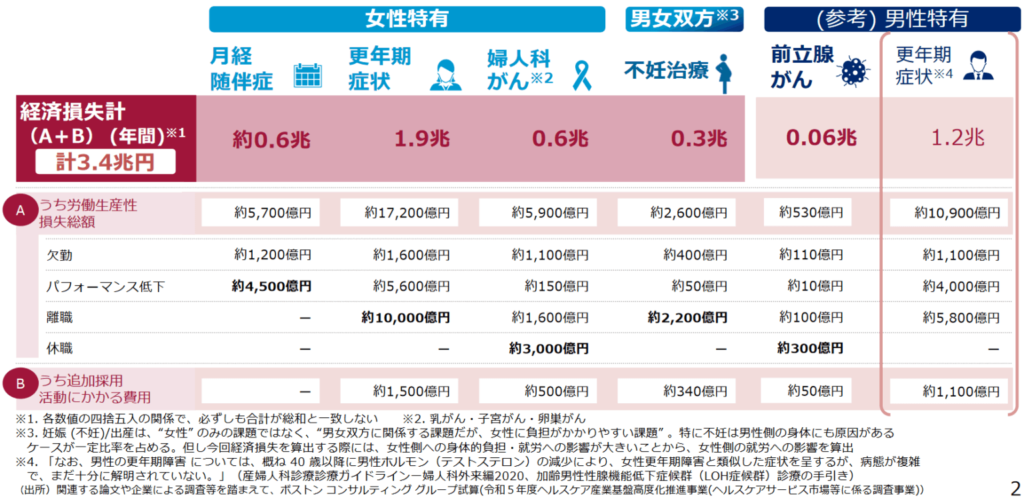

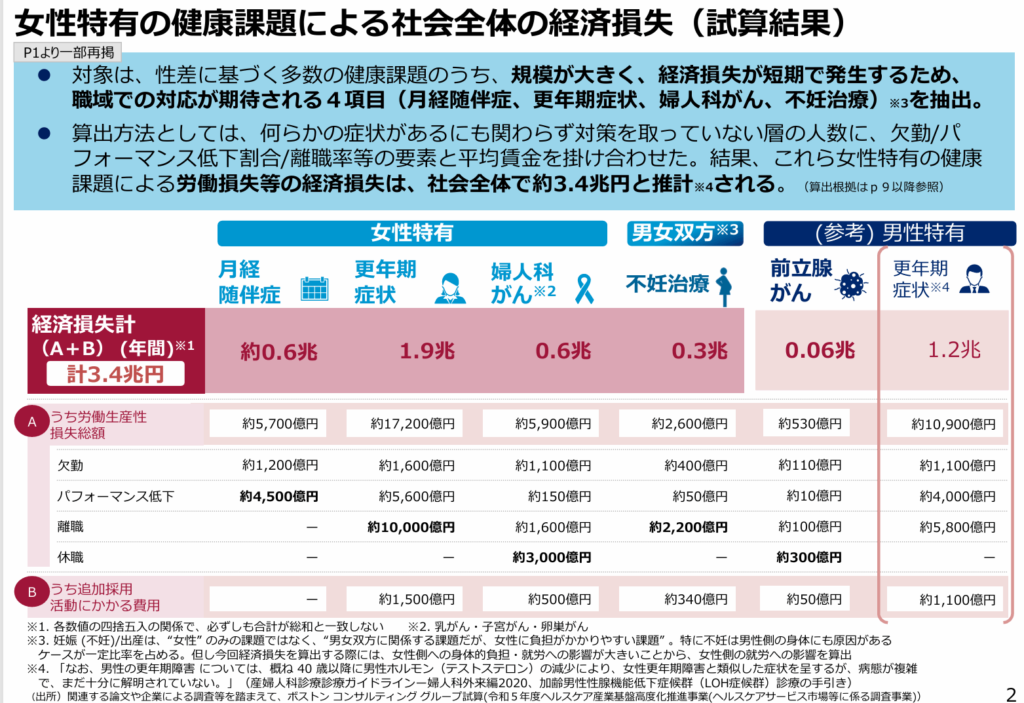

女性特有の健康課題による経済損失の試算と 健康経営の必要性について

メンタルヘルスに関すること

どのような職種であっても、メンタルヘルスに関するトラブルを抱える可能性はあります。原因として考えられるものとして過度な業務量、仕事の質や裁量、人間関係におけるトラブル、職場の物理的環境、職場以外の私的要因などがあげられます。

令和5年に厚生労働省が発表した資料によると、令和3年11月から1年の間、メンタルヘルス不調で1か月以上休職または退職した労働者がいた事業所の割合は前年比3%増の13.3%とのことでした。一方でメンタルヘルス対策に取り組んでいる事業者の割合は約6割超と年々増加しています。令和4年の「労働安全衛星調査」によると、82.2%の方が仕事や職業生活にストレスを感じていると回答しているため、今後もメンタルヘルスに関しては企業にとって重要な課題になっていくことが考えられます。

更年期

更年期は一見、女性だけの問題と思われがちですが男性にも起こることがわかっています。特に更年期の症状は多岐にわたり、周囲への認知や理解が乏しいことから症状に悩んでいても適切な対処ができなかったり、相談がすることができないなどの理由で当事者が困っていることも多いのが現状です。また更年期の症状の中に精神症状も含まれており、メンタルヘルスの問題と混在していることもあるため、より注意が必要です。

更年期の経済損失に関しても上の表で示した通り、女性だけでも1.9兆円となり男性は1.2兆円と合計すると3.1兆円にものぼることがわかります。

職種別の起こりやすい身体のトラブルとは?

理学療法士の観点から、職場環境で起こりやすい身体のトラブルを職種別にご紹介いたします。

オフィスワーカー

オフィスワーカーでは、5時間以上座り続けることも多く、身体に重大なリスクをもたらします。座りすぎよって血流がと滞ると、血栓が形成されやすくなり、これが肺に移動すると命に関わる肺塞栓症を引き起こすことがあります。座位時間が長いほど死亡リスクは高まっており、特に11時間を超える、その確率はぐんと上昇します。また腰痛や首痛といった慢性的な痛みも長時間座り続けることの大きなリスクになります。

出典:「腰痛の発生状況とその対策に関する実態調査」|日本シグマックス株式会社

夜勤や不規則な生活になりやすい職種

イメージしやすい職種では、医療職や介護職が当てはまります。患者様の介助などにより、腰痛や肩こりなども発生しやすい職種ではありますが、夜勤があることによってホルモンバランスが崩れやすいといった特徴がある職種です。特に看護師に関しては女性の割合が多く、生理関連に関するトラブルなども発生しやすい環境にいるとされています。(参考文献夜勤勤務時のホルモン動態と月経異常)

1回の出勤で長時間労働になりやすい職種

総務省統計局による労働力調査によると、もっとも長時間労働者が多い職種としては「運輸業、郵便業」とされ、「宿泊業、飲食サービス」「教育、学習支援業」と続きます。ストレスやメンタルヘルスの不調の原因はさまざまですが、中でも長時間労働の多さは大きな要因となっています。「運輸業、郵便業」は特に上記にあげた腰痛などのリスクも高いため、長時間労働に加えて疼痛によるストレスを抱えるなど身体の負担が大きい職種であることが伺えます。

このように職種別に起こりやすい身体のトラブルをご紹介しましたが、性別・職種関係なく引き起こされる身体のトラブルがあります。それが更年期です。

更年期は深刻になっている

更年期に関して深刻になっている一つの要因として、団塊ジュニア世代が更年期の症状が起こりやすい年代であるということと、管理職や役職を抱える世代であることがいえます。そして男性にも更年期の症状があることが知られていますが、世間的にはまだまだ認知度は低く、そのため不調を抱えても適切な対処ができず困っていたり、周囲の理解が得られず困っている方も多いのが実情です。また更年期が始まると「自殺したい気持ち」が生じやすいことを東北大学などが明らかにしています。同大学学院の研究チームは「社会から多くの支援を受けていると「自殺したい気持ち」が抑えられることもわかった」と指摘しており、「更年期が始まった女性に対して「自殺したい気持ち」が生じる可能性に気を配り、これまで以上に社会で支援する必要がある」と強調しています。女性の更年期と自殺念慮との関係 思春期コホートの母… | プレスリリース・研究成果 | 東北大学 -TOHOKU UNIVERSITY-

厚生労働省が発表したデータによると男性更年期症状では1.2兆円、女性更年期症状では1.9兆円の経済損失があると報告しています。

では男女ともに具体的にどのような症状があるのかみていきます。

男性の更年期障害とは

女性は閉経すると女性ホルモンと呼ばれるエストロゲンが大幅に減り、心身にさまざまな不調が起きてきます。これが更年期障害です。男性も同じようにテストステロンが急激に減ることで、心身に深刻な症状が起こるようになります。これがいわゆる男性更年期障害、医学的には『LOH症候群』と呼ばれる病気です。男性の更年期は一般的には40代後半~60代の年齢に起こりやすいとされていますが30代以降の男性であれば誰にでも起こる可能性があります。また期間が女性よりも長い場合もあり、適切な対処が必要になる場合もあります。女性と同様、更年期症状は多岐にわたり個人差が大きいとされています。一般的な症状として骨が弱くなることや筋肉量の低下、認知面の低下なども起こります。また性欲低下や勃起障害、精神的な症状に悩む方もいらっしゃいます。更年期の症状は多岐にわたるため、自身が更年期であることに気が付かない場合もあるのです。

これらの症状はすべて起こるわけではなく個人差があります。また全く起こらない方もいれば、生活に支障が出てしまう方もいます。更年期症状に悩む働き盛りの時期に、周囲の理解もなく、相談できる環境もない場合は仕事の継続が難しくなることもあります。

女性の更年期障害とは

女性の更年期は約10年とされています。閉経日から遡って5年間と、閉経後からの5年間の計10年という期間にあたります。年齢は45歳~55歳が一般的です。早い方では30代後半更年期の症状が現れることもあります。男性同様、症状は多岐にわたります。主な症状としては、ほてりやホットフラッシュなどは一般的によく聞く症状であると思います。その他に骨が弱くなることや筋肉量の低下、尿漏れ、精神症状などが起こるとされています。男女ともにいえることですが、症状には個人差がとても大きく、また社会的な背景も影響するといわれています。症状に関する理解を深め、相談できる環境を整えることは大切であるといえます。

企業の取り組み事例

企業の取り組み事例として3社をご紹介させていただきます。

国際閉経学会は10月18日を“世界メノポーズデー”と定め、更年期の健康情報を世界に発信することを目的としています。

ユニ・チャーム

ユニ・チャームは昨年(23年)に引き続き今年も“世界メノポーズデー”を前に「更年期の健康」をテーマとした研修を、グループ全社員を対象に実施しています。

ユニ・チャームHP引用

『当社は、社員が公私双方で充実し、働きがいを実感できる会社でありたいという考え方のもと、社員が心身ともに健康でいきいきと働き、能力を最大限発揮できるよう、健康維持への取り組みや「働き方改革」など様々な施策を推進しています。2007年4月に「健康経営宣言」を制定し、「自分の健康は自分で守る」を基本に、健康リテラシーを高める健康経営を全社で推進しています。

今回の「更年期の健康」をテーマとした研修は、このような取り組みの一環として実施したものです。本研修を通じて更年期に起こる心身の変化、原因や症状、対処法について学ぶことによって、正しい知識を身につけ、社員相互に配慮できる職場環境の実現を目指します。』

損害保険ジャパン

更年期に関して「治療で良くなることを知ってほしい」「更年期障害の要因には環境もある。サポートする、という思いを周囲が持つことが大事」とし、グループ会社と更年期をテーマにオンライン研修を実施しています。研修を実施した背景に、「女性が健康で働くことが会社全体の生産性や幸福度向上につながる」(人事部担当者)ことを挙げ、参加した男性を含め300人近くの社員からは「職場や家庭で理解が進むと、(当事者との)関係づくりがスムーズになる」などの感想が集められました。

丸井グループ

職場全体で更年期を考える転機になったのは、2013年から女性の健康課題をサポートするために全事業所に1人「女性ウェルネスリーダー」を配置したことから始まっています。2017年からは年に4回学習と情報交換をするウェルネスリーダー会議を実施し、学んだことを各リーダーたちが職場に持ち帰り、事業所の社員に教えて対話を広げることで職場への継続的な意識が浸透したといいます。

ホンダ

男性社員が9割を超えるホンダでは、企業向けのヘルスケア事業を手掛けるクレードル(東京都渋谷区)と契約し、約2年前から、同社を通じて更年期障害のオンラインセミナーや、割引で医療機関を受診できるサービスを提供しています。メールの社内報やウェブサイトで男性更年期の啓発活動も展開しています。

このように更年期障害は男性にも女性にも起こることであり、症状も多岐にわたります。ヘルスリテラシーが高い人の方が低い人と比べて、更年期症状や更年期障害における仕事の生産性が高いということも調査データからわかっています。(※2)さまざまな症状があることを全年代で理解することが職場環境の改善の一つになり、働きやすい職場環境作りにつながり一人ひとりの生産性の向上も期待できます。

まとめ

女性の更年期の場合は、45~55歳の年代で更年期症状が原因としての離職者は過去3年間で46万(22年時の調査※3)に及ぶとされ、1年間の離職が続いた場合の経済損失は4200億円にのぼるとされています。また男性の更年期障害に関して、経済産業省は、欠勤や業務効率の低下などの経済損失が1兆2000億円に上ると発表しています。労働生産性の課題として更年期症状に悩む人が働きやすいように啓発活動や休暇制度の整備に乗り出す会社が増えてきています。ヘルスリテラシー向上のための取り組み以外にも、症状軽減に対してストレッチが有効との研究データも出ています。

従業員が長く健康に働ける職場環境をつくるためには、自社の従業員様のお身体の不調やリスクを把握していくことが第一歩目となります。ぜひ、従業員様へのアンケートなどで従業員様のお声をキャッチアップしてみてください。

〈記事執筆〉

熱海 優季

【保有資格・修了】

理学療法士免許

アメリカ理学療法士協会認定「骨盤底の理学療法Level1」修了

【執筆】

『女神筋(骨盤底筋)が目覚める! 「女性のヨガと子宮の整体法で女性の不調と悩みを解決! 」』

『女性の不調と悩みを解決!! 女性のヨガと子宮の整体法』

【取材掲載】

- ◉もっと健康に、もっと美しく 日経ヘルス2015年1月号

- ◉セラピスト 2014年12月号 DEC. vol.76 子宮の機能を高める

「整体」+「セルフケア」 骨盤底筋群と骨盤の総合ケアで婦人科系トラブルを一掃! 監修 - ◉セラピスト2013年12月号 DEC vol.70 「セラピー」+「国家資格」で夢・想いを叶える

- ◉アイセイ薬局2015年冬号 ヨガで快尿

これまで延べ20,000人のリハビリや運動指導に携わり、ウィメンズヘルスの分野では専門家や一般向けの講演件数100件以上、上場企業などでのセミナーも開催。

新人時代に出会った患者様の『生理が始まってから1度も自分の身体が健康だと思えた日がない』という言葉に衝撃を受け、ウィメンズヘルスの領域を専門に学び始める。現在は産前産後の女性や生理関連の不調、更年期など女性特有のライフステージの変化に伴う身体の不調に対して運動指導や施術などを行っている。

また女性向けの健康経営にも携わり、コンテンツの作成や、ヘルスリテラシー向上のために企業で働く従業員向けのウェビナーやイベントなども実施。自身も3児の母。

(※1)厚生労働省における更年期症状・障害に対する意識調査https://www.mhlw.go.jp/content/000969166.pdf

(※2)特定非営利活動法人日本医療政策機構「働く女性の健康増進調査2018」

https://hgpi.org/research/809.html

(※3)NHK、労働政策研究・研修機構、女性の健康とメノポーズ協会による協同調査

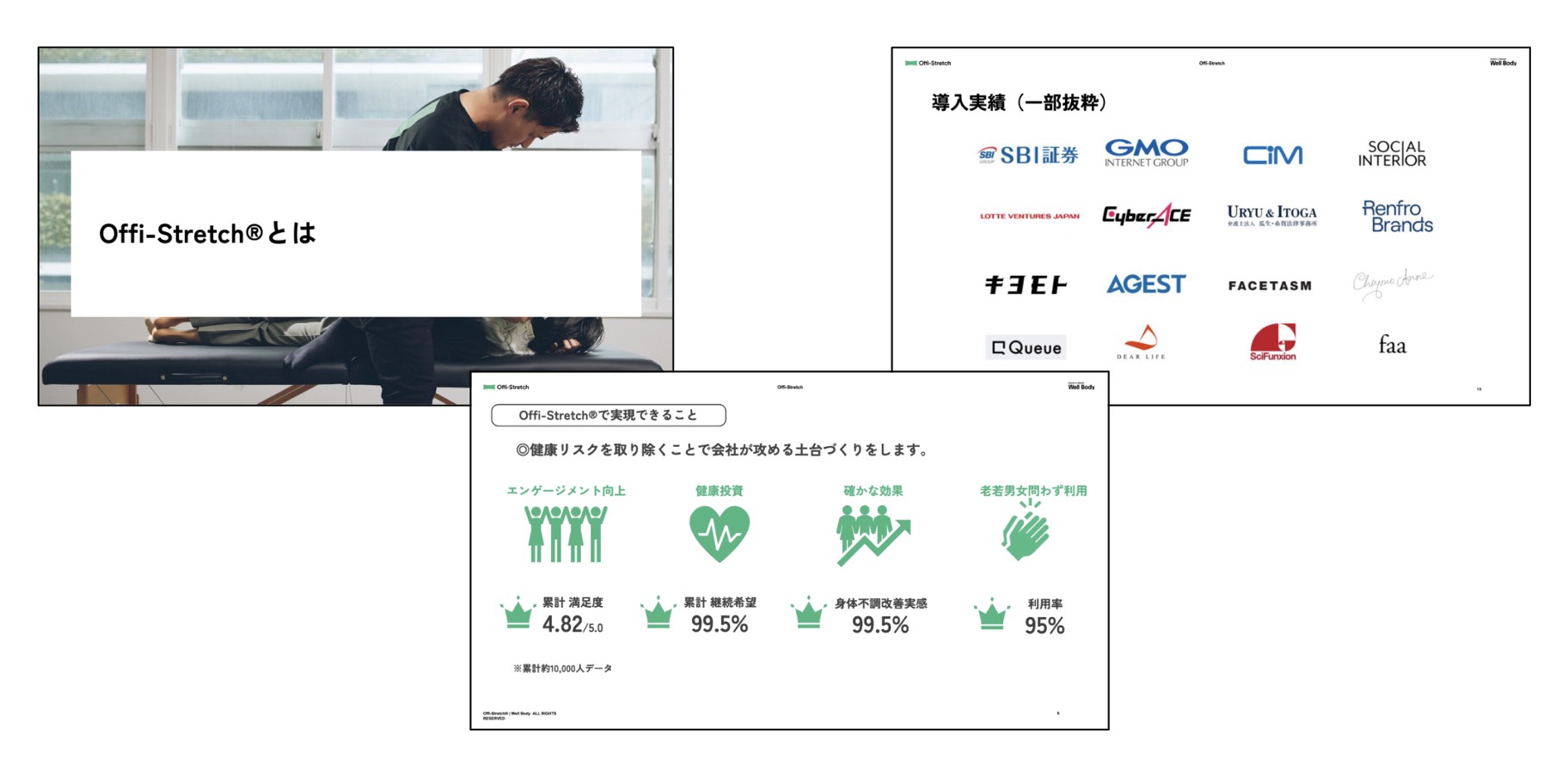

弊社の「Offi-Stretch®」では、定期的に理学療法士を派遣して従業員に対し姿勢診断や個別に合わせたストレッチや運動指導、そのほかヘルスリテラシー向上のためのウェビナー形式でのセミナー開催、ストレッチイベントなどさまざまな形で従業員の健康をサポートしています。

(詳細は導入事例をご覧ください。)まずは、従業員様の状態のチェックやニーズのチェックも含め、無料相談を受け付けておりますので、お気軽にお問合せくださいませ。

おすすめの資料

3分でわかる!

Offi-Stretch®

Offi-Stretch®の特長やサービスの流れ、ご導入いただいたお客様の声、料金プランなどを詳しくご説明する資料をダウンロードしていただけます。

この資料でわかること

- Offi-Stretch®が実現する働きやすい職場環境

- Offi-Stretch®が必要な理由

- Offi-Stretch®が選ばれる理由

- 導入実績・お客様の声

- 料金プラン

- よくある質問